TOP > インタビュー一覧 > IVSサイドイベント「Philosophy Valley KYOTO」参加レポート 人文知が拓く、自己の在り方と他者との向き合い方

Philosophy Valley KYOTO

スタートアップの熱気と資本の渦がうずまく、年に一度の大型カンファレンス「IVS」。

京都での開催は今年で3年目を迎えた。メイン会場である「みやこめっせ」での開催のみならず、周辺で行われたサイドイベントの数は過去最多の500件を超え、かつてない盛り上がりを見せていた。

その中で、ひときわ静かな“問い”の場が立ち上がっていた。

京都・大原の山中にひっそりと佇む「京都新聞社 大原山荘」で行われたのは、IVS公式サイドイベントの一つ、「Philosophy Valley(フィロソフィーバレー) KYOTO ──人文知を獲得したクリエイティブ人材を世界へ──」。

世界や社会を読み解くための知のかたちとも言われる“人文知” ──思想哲学や宗教、芸術や歴史といった、人間の営みに深く根ざした知性を育む時間が、静かに、しかし濃密に流れていった。

会場に集まったのは、ビジネスパーソン、アカデミア、学生、NPO、教育関係者、クリエイター、行政職員まで多様な人々。

名刺も肩書きも一度脇に置き、五感を開き、内省を深めることで、それぞれの中にある「知の根」を見つめ直していった。

このイベントは、単なる“癒し”や“メディテーション”を目的としたものではない。

むしろ、混迷する社会の中で、“仏教哲学を基盤とした人文知を得られる土地としての京都に着目し、それが企業や学生にとって、京都でビジネスを行うことの意義や意味になり得るのか?” ──そうした問いを起点に、「IVS」という資本主義の本流に位置する人々が集まるカンファレンスの場に、あえて問いを投げかける形で企画された。

このイベントは、京都市の事業「KYOTO Innovation Studio」から生まれた「Philosophy Valley構想」への理解を、参加者とともに深めていきたい──そんな思いから生まれたものである。

本レポートでは、一参加者としての体験談を踏まえつつ、イベントの様子をお伝えする。

目次

2024年12月11日、「KYOTO Innovation Studio」主催のアイデアソンに集まったのは、経営者、起業家、学生、アカデミア、金融機関、宗教家、クリエイター、文化人、行政職員など50名以上。

「15万人の若者が離れられない街にするには?」という問いのもと、京都の持つ文化的・精神的資源を未来につなぐ議論が交わされた。

参考:起業LOG | KYOTO Innovation Studio Session vol.11

最優秀賞に選ばれたのは、「Philosophy Valley構想」を発案したチーム。

異なるバックグラウンドを持つチームメンバーが“仏教哲学×学生×起業家”という異色の知恵をかけ算を通じて、学生が「京都に大好きなコミュニティがあるから通っている」と思えるコミュニティをつくることが重要だと提案したものだった。

この構想に強く共鳴したのが、京都市の葉山氏。

「都市が育てるべきは、問いを持ち続けられる人。この場は、単なる若者支援ではなく、あらゆる職能の人が“自分の軸を育てる”機会になると感じました」と振り返る。

この「Philosophy Valley構想」の社会実装に向けて行政と民間から約10名のチームが結成され、約半年間の協議を重ねた結果、「Philosophy Valley KYOTO」のイベント開催が決定した。

2025年7月5日、イベント当日の朝。京都市役所前から50名の参加者を乗せたチャーターバスが出発した。この日は、3日間にわたるIVS本体のメインイベント終了後の土曜日。連日のイベントラッシュを経て、少し疲れの見える参加者の表情も見られた。

40分ほどの移動を経て到着したのは、木々と光に包まれた静謐な空間「京都新聞社 大原山荘」。

このイベントは、IVSの公式サイドイベントとして開催されたものであり、庭園フィールドワーク・瞑想・「自分軸」ワークショップの三部構成で行われた。

参加者が庭に集まり始めると、まずは東邦レオ株式会社の勝谷拓朗氏から、この場の背景が丁寧に語られる。

「ようこそ、大原山荘へ。皆さんがいるこの庭園は、以前は京都新聞社が所有し、沢山の方々が集い、京都の未来について語られてきた場所です。私たちはそのレガシーを引き継ぎ、大原山荘内の庭園、迎賓館、山居、周辺の景色、そこに集う人達も含めた風景を一つの庭(ば)としてとらえ、“アート作品”を作っています。」

「本日お集まりいただいた皆さんには、“作業者”ではなく、“アーティスト”として、この庭と向き合っていただきたい。草を抜き、掃き清めるその行為もまた、庭(ば)づくりという“作品の一部”です。」

続いて登場した植彌加藤造園株式会社の庭師である太田陽介氏は、今回の体験が単なる掃除ではないことを強調する。

「お坊さんが掃除するのと同じように、私たち庭師も“整えること”で空間と対話しているんです。」

落ち葉は土に還り、微生物や菌類が活発に活動を始める。やがてそれが植物の成長を促し、木々は空へと伸びていく。だが、「大きく育つ」ことが常に良いわけではないと太田氏は言う。

「急速に成長した木は、年輪が粗く、柔らかくなってしまう。病気に弱く、虫にも食われやすくなる。人の手が入りすぎず、でも放っておかれすぎない——そんな“ちょうどいい循環”を生むのが、掃除の本質です。」

太田さんの話を聞きながら、スタートアップの成長について思いを巡らせた。急成長の裏で、組織の土台が追いつかずに揺らいでしまう——そんな話をこれまで何度か耳にしてきた。成長を急がず、環境に合わせて整えていく。自然の話ではあるが、どこか組織や人にも通じるように感じた。

この日の作業では、単に「雑草を抜く」だけでなく、庭に宿る微細な生態系への意識も共有された。

たとえば、微地形の「凸」部分では、雨水によって塩基類が流され弱酸性の環境になりやすい。そこに適度な湿度があれば、苔が定着しやすい。

対して、平坦または「凹」部分では、塩基類や落葉、水が溜まりやすく、バクテリアが発生し易い。一般的な人の目線から言うと「汚い」。しかし、十分な光さえ当たれば、草本類が生育し易くなる。

このような場所では、いくら草刈りや手引き除草をしても、地形を改変したりしない限り草本類が生え続ける。要するに手間がかかり続けるのである。

今回のイベントは時間も限られており、完璧な除草や地形の改変は不可能だった。仮に完璧に除草できたとしても再び草本類が生育するのは目に見えていた。

であるならば、その「汚い」とされる環境に適した草本類をいかに美しく魅せるか──その視点の転換こそが、今回の趣旨であった。

この考え方は、現代の社会状況にも重なる。少子化によって現場の人が減少する一方で、業務量は変わらない。ならば、視点を転換し、仕事のやり方そのものを変えてしまおうということだ。

そのためには、社会に共有されている「美意識」自体を更新する必要がある。そしてそこを補うのが、草本類それぞれの生態や動物、人間との関わりなどの物語である。

庭の片隅に生えている草や昆虫たちの物語は、目に見えないバクテリアの世界や、さらに大きな樹木の世界と響き合っている。そうした生態系そのもののような物語を庭に反映させることで、現場仕事のローメンテナンス化を計ろうとする試みである。

また、よく聞く「多様性を受け入れる」という言葉について。耳障りは良いが、受け入れるにはそれなりの苦労があり、それぞれが多くの物語を理解する必要がある。かつての数寄者や文人がそれにあたるのかもしれない。単純でシンプルな美しさは理解され易いが、複雑なものになるほど難しいのである。複雑な自然をある程度分かりやすくディフォルメしてきたお庭の世界を、自然そのものとして捉え直してみようという試みでもある。

「多様性」をテーマに、人類は苦しみながらも、どこまで向き合う事が出来るのだろうか──

すべてをコントロールし、均一に整えるのではなく、物語やテーマを持たせながら庭を“構成”するという思想が、手入れの所作ひとつひとつに込められていた。

さらに、「普段、どのような心持ちで庭を整えているのか?」という質問に対して、太田氏はこう語った。

「バクテリアなど、目には見えないつながりに思いを馳せながら手を動かす——それが庭の清掃です。」

説明の後、参加者たちは目の前に広がる庭を、そして“自分自身の思考の堆積”を少しずつ清めるように、手を動かし始めた。

参加者の身体と庭のあいだで、静かな対話が始まっていた。

無心になることが目的ではなく、むしろ、目には見えないものや繋がりに意識を向け、何を大切にするかという“テーマ”を持ちながら静かに向き合うこと——その感覚は、後の瞑想体験へと静かに引き継がれていく。

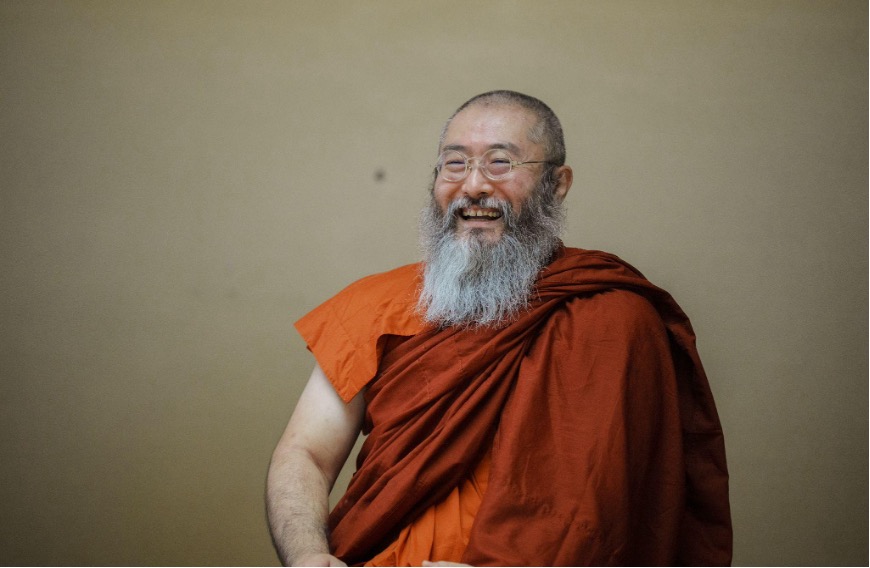

庭の手入れを終え、場を移して行われたのは、一般社団日本仏教徒協会にて実験寺院・寳幢寺(ほうどうじ)の僧院長を務める松波龍源氏による瞑想プログラムだ。

この「瞑想」は単なる静寂の時間ではなく、仏教哲学を通じて“心の在り方”を捉える試みだった。

冒頭、松波氏は自らの活動をこう紹介した。

「私たちは“社会に仏教哲学をインストールする”ことを目指して活動しています。仏教を“宗教”ではなく“哲学”として捉えることで、現代に必要な思考の土台を提供できるのではと考えています。」

寳幢寺は特定の宗派に属さず、東大の文化人類学者らとともに社団法人として運営されている。

スタートアップの創業者や大手企業の経営層——中には、いまや誰もが知るグローバル企業の幹部経験者も——が彼のもとを訪れ、瞑想や哲学を経営理念のヒントにしているという。

アメリカから訪れた来訪者の中には、「トランプ大統領の登場以降、西海岸を中心に社会の分断が進み、思想や判断の基準を見失いそうだ」という危機感から、この場所を訪れた人もいた。

「仏教において“心”とは、判断の基準を意味します。何を選ぶか、なぜそれを選ばないのか——その“ものの見方”の集合が、社会全体のあり方を形づくる。だからこそ、社会を変えたければ、“心の訓練”が必要なのです。」

現代社会は、“財務資本”を唯一の評価軸とするマルクス的な価値観で動いている、と松波氏は指摘する。その背後には「正解は常にひとつ」という西洋的世界観がある。一方、仏教の基本には「空(くう)」の思想がある。

「空とは、すべては“関係性”によって存在し、変化し続けるものだという理解です。物事は単独で存在せず、他との関係の中で意味を持つ。つまり、“自分”もまた、他者や自然との響き合いの中にある存在なのです。」

その思想を、理屈だけでなく身体を通じて体感する——それが、密教的な瞑想の目的だと松波氏は語る。

「あ」という音を発声しながら、自分と他者、自然、さらには宇宙までもが共鳴していく様子をイメージする——そんな独特の瞑想体験が始まった。

「これは感覚的に“悟り”に近い状態です。個と全体が溶け合い、自分さえ良ければという感覚から自然と離れていく。そのまなざしを取り戻すことが、仏教的な生き方の入り口なんです」と松波氏は参加者へ伝える。

私自身の体験としては、身体がふわりと抜け出し、遠くの友人の姿や未知の異国の風景、さらには宇宙や過去・未来へと旅するような、不思議な浮遊感に包まれた。

別の方は「光の粒になって、溶けていく感覚になった」と語った。中には、「自分の身体性が薄れていくような感覚があり、ある種の恐怖や抵抗感も覚えた」と振り返る声もあった。

瞑想の最中、「これで合っているのか?」「これは瞑想ではなく、ただの妄想なのでは?」という不安がなかったわけではない。

けれど、松波氏が語ったように、「正しさに捉われない」を大切にしてみると、自分という輪郭がやわらかくなり、自然や他者との“共鳴”のようなものを、確かにどこかで感じていた気がする。

静けさと響きのあいだで、世界との関係が、少しだけ変わって見えた——そんな感覚が、瞑想の余韻とともに、静かに残った。

イベントの締めくくりとして行われたのは、松波氏による「自分軸」ワークショップ。

仏教哲学における「マナス(個の潜在意識)」という概念をもとに、自分の無意識的価値観を可視化し、他者との響き合いを生む土台を探っていく試みだ。

参加者はまず、直感的に「大切だと思うモノ・コト」を書き出し、それを抽象化、そして優先順位をつけていく。

さらに、並べた価値観同士の共通点や本質を問い直すことで、自分にとっての「核となる概念(=自分軸)」が浮かび上がってくる構造だ。

最後には、互いの“自分軸”を共有し合いながら、「この価値観なら共にできそう」「こんな形で力になれるかも」と自然な形で共鳴と対話が生まれていた。それはまさに、曼荼羅のように——異なる個性が交錯しながら、全体でひとつの豊かさを形づくるような光景だった。

最後に、参加者たちの声をいくつか紹介したい。

参加者①:牧野成将さん(株式会社Monozukuri Ventures)

「この場所に初めて来ることができて本当によかったです。最初は“雑草を抜く”というワークショップに疑い?もあったんですが、やってみるとすぐにその意味を理解できました。瞑想も含めて、すべてが共鳴してつながっている感覚を体で実感できたことが大きかったです。今後の会社経営や事業づくりにも役立つと思いました。ぜひ他の方にも参加してほしいですね。経営者に限らず、いろんな立場の人たちがこの体験から何かを感じられると思います。」

参加者②:IVS参加起業家

「元々瞑想には興味があって、少しは実践したこともありました。でも、“全体と共鳴する”という感覚で行ったのは今回が初めてで、それを身体で感じることができたのは新鮮でした。自然の中でのフィールドワークと哲学的な問い、どちらも組み合わさっていたのがよかったです。今後も時間があれば続けていきたいと思います。」

参加者③:東京都内不動産業界関係者

「最初は知人に誘われて参加したのですが、めちゃくちゃ良かったです。風が気持ちよくて、自然の中で身体を動かしてからの瞑想という流れが本当に心地よかった。共鳴や共感というテーマが強く印象に残りました。2週間前に妻と大喧嘩したばかりだったんですが(笑)、かえったらもっと優しくありたいなと素直に思えました。

このまま東京に戻ってしまうと、せっかくの感覚がリセットされてしまいそうなので、帰ったらまた自分の時間を取って、見つめ直す時間をつくろうと思いました。今後もこうした場があれば、ぜひまた参加したいです」

参加者④:京都府内教育関係者

「知人に紹介されて参加しました。4月から忙しい日々が続いていた中、“癒し”や“自分を見つめ直す時間”を求めていたので、自然の中で過ごせるこの場に惹かれました。

会社員や事業経験を経て教育に関わるようになり、今は学校現場でカリキュラム設計などをしています。今回のフィールドワークや瞑想体験、特に最後のワークでは、自分の価値観を改めて確認することができました。

このワークは生徒にも取り入れてみたいと思いましたし、“他者と共鳴しながら、自分を尊重する”という考え方は、教育の現場でもこれからますます必要になってくると実感しています。」

それぞれが感想を述べてくれたものの、「まだ言語化されない感覚」を持ち帰っているように感じた。

「Philosophy Valley KYOTO」は、そんな”問いの余白”を持ち帰るための場所でもあったのかもしれない。

ある種、己や他者との競い合いの場であるスタートアップや投資家が集い、スピードとスケールで未来を切り拓く、その熱気こそがIVSの醍醐味だが、「Philosophy Valley KYOTO」は、それを真っ向から否定するものではなく、むしろ、そうしたダイナミズムの中にこそ“立ち止まる時間”や“響き合う感性”の重要性を差し挟む、もうひとつの補助線のようにも感じられた。

またこの取り組みは、「仏教哲学を基礎とする人文知を得られる土地としての京都」の可能性を、世界に向けて問い直す試みでもある。

京都は、曼荼羅のように多様なPhilosophy(自分軸)が並び立ちつつも、俯瞰すれば有機的に結びつく都市。そこに身を置くことで、世界を読み解き、再構築するための知——すなわち「人文知」が育まれる。

そしてそれは、単に精神的な営みにとどまらず、これからのビジネスや都市づくりにおいて、新たな価値を生み出す知の源泉となりうるのではないだろうか。

京都市の葉山氏は、今回のセッションについてこう語る。

「私たちはあえて、スピードとスケールを競う“the資本主義”的な舞台=IVSの文脈にこの構想を持ち込みました。企業が京都という場所でビジネスを行う意味や独自性を見つめ直す——その実践として、この企画を位置づけたのです。そしてこうした視座を育む土壌を耕すことは、京都という都市が担うべき役割でもあると考えています」

成果や正解を求める営みの一方で、自らの輪郭をほどき、他者や自然との関係性に身を拓く——。この場では、そんな体験を通じて、価値観や感性に静かな再編集が起きていた。

都市や組織の持続可能性を考えるうえでも、“問い直す力”や“関係性の再構築”といった人文的な視点は、今後ますます欠かせないものになるだろう。

「Philosophy Valley KYOTO」では今回のイベント参加者を含め、今後も様々な形で「Philosophy Valley構想」の社会実装を続けていく予定だ。企業における人材育成や、教育機関との連携についても検討され得るだろう。人文知に着目した新たな価値創造の試みが、京都から静かに始まっている。

“裸眼のVR”で新しいバーチャル表現で池袋のカルチャーとコラボレーションするkiwamiの取り組みとは

日本のHR市場がこれから目指すべき、TalentXが描く「タレント・アクイジション」の世界

TalentX代表 鈴木貴史氏

「上場=目的達成のための手段」Kaizen Platformの創業者が語る“上場”とは

ビジネス書大賞『売上最小化、利益最大化の法則』の作家に聞く 「利益率29%の⾼収益企業を作る方法」

資金調達に新しい選択肢を。ブリッジファイナンスとしてのファクタリングを「PAY TODAY」が解説

【令和の渋沢栄一になる】エンジェル投資で日本にイノベーションを

米国新興市場上場を経て10億円を調達 「代替肉」で社会課題に取り組むネクストミーツの歩み

海外で活躍する女性起業家の実態 〜2児のママがシンガポールで起業した理由とは?株式会社ハニーベアーズ〜

湊 雅之が見る欧米と日本のSaaS業界の違い | 注目海外SaaS 6選

BtoB/SaaSベンチャー投資家 湊 雅之

広告事業だったのにコロナ禍で売り上げ上昇! 〜売り上げ90%減からの巻き返し〜

代表取締役 羅 悠鴻