TOP > インタビュー一覧 > 経済合理主義からの転換期に問う 「終わり」の先に意味を見出す京都の精神性が導く「居心地の良い社会」とは

KYOTO Innovation Studio vol.13

KYOTO Innovation Studioでは、京都市内外の多様な「知」を持つ方を招き、京都でイノベーションを加速させることをテーマに、様々な意見交換を行っている。

参考:KYOTO Innovation Studio 公式HP

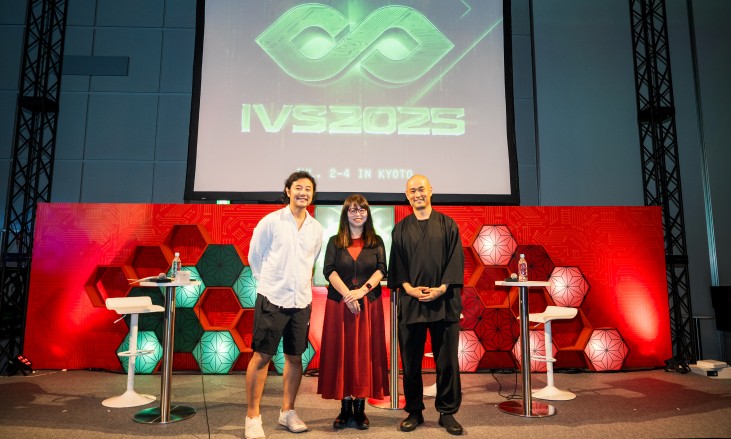

第13回目のトークセッションは、国内最大規模のスタートアップ・カンファレンス「IVS2025 KYOTO」のJAPAN STAGEで開催された。今回のテーマは『余白にこそ価値がある。京都で再考する「終わり」の先にあるビジネス』だ。

ファシリテーターを務めたのは京都市都市経営戦略アドバイザー/早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏。パネリストとして、株式会社ウィズグループ 代表取締役 奥田浩美氏、臨済宗建仁寺派両足院副住職 伊藤東凌氏が登壇した。

「オワコン」とされる領域にこそ独自の価値が眠っており、それがむしろ未来に残る価値になるのではないか——そんな発想から生まれた今回のテーマでは、

産業や経済合理主義の終焉、そして仏教的な死生観など、さまざまな「終わり」が語られた。だが真に問いかけられているのは、その「終わり」の先にある「可能性」である。

量的スケールや短期的成長といった既存の評価軸を超えたとき、資金力や権力だけに依存しない「心地よい社会」の兆しが見えてくる。

それをいち早く実現できる場所——それが、京都なのかもしれない。

経済合理主義に振り回されない次世代の価値観を探求した当イベントの様子をレポートする。

このページの目次

ファシリテーター:入山 章栄 氏

早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授

京都市都市経営戦略アドバイザー

慶應義塾大学院経済学研究科修士課程修了後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院より博士号を取得し、同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。

WBS准教授を経て、2019年に現職へ。「世界標準の経営理論」(ダイヤモンド社)等の著書のほか、メディアでも活発な情報発信を行っている。

入山:KYOTO Innovation Studioが目指してきたのは、産業都市としての京都をよりイノベーティブにしていくこと。そのために様々なパネリストをお呼びして京都と外の世界を繋げたり、京都の中の人同士が繋がる場を提供しています。

イノベーションは異なる分野の人がもつ知と知が融合した時に起こりますが、京都はこれが不足しているのが課題です。

世界中からたくさんの人が京都に来ても観光だけして帰ってしまいますよね。

世界中からビジネス目的で京都を訪れる人の数が増え、その人たちと京都の人たちが繋がれば、イノベーション都市に近づけるでしょう。

また京都市の内部でも繋がりが足りておらず、たとえば神社仏閣と大学、大企業と芸術界など違うカテゴリーの人がもっと繋がらないといけません。

この機会に、ぜひ色々な人と繋がってください。

今回のテーマは「余白にこそ価値がある。京都で再考する『終わり』の先にあるビジネス」です。

ビジネスの世界で言われる「オワコン」とは、「利益を出せなくなった時」のこと。

しかし、経済合理性より個々人の幸せを追求する時代になりつつある今、オワコンだと言われていても本当にそうだとは限りません。

それに、たとえ終わったとしてもその先に何が生まれるかのほうが重要です。

では、パネリストの自己紹介から始めていきましょう。

パネリスト:奥田 浩美 氏

株式会社ウィズグループ 代表取締役

ムンバイ大学(在学時:インド国立ボンベイ大学) 大学院社会福祉課程修了。1991年にIT特化のカンファレンス事業を起業。2001年に株式会社ウィズグループを設立。2013年には過疎地に株式会社たからのやまを創業し、地域の社会課題に対しITで何が出来るかを検証する事業を開始。委員:環境省「環境スタートアップ大賞」審査委員長、経産省「未踏IT人材発掘・育成事業」審査委員、厚労省「医療系ベンチャー振興推進会議」委員等 、 著書:ワクワクすることだけ、やればいい!(PHP出版)ほか

奥田:株式会社ウィズグループは地域の社会課題に対して、ITで何が出来るかを検証する事業を行っています。

たとえば、未来に起こりうる社会課題に気づいている人と共に解決策を考えることや、まだ世の中に浸透していない次世代の技術と向かい合っている人と一緒に活動しています。

私はムンバイ大学で社会福祉を学び、すべての人が幸せになれるよう社会を変えることを目指していて、そのためには資金や経験が必要だったのでITの世界に入って30数年間格闘してきました。

この30数年間は本当に必要だったのか?と自問自答した結果、従来の価値観を「終わり」にして、資金力や権力がなくても幸せな世界がつくれるのでは?という新しい価値観に転換している最中です。

参考:株式会社ウィズグループ

パネリスト:伊藤 東凌 氏

臨済宗建仁寺派両足院 副住職

京都・祇園にある両足院に生まれ育ち、祖父である22世のもと得度。建仁寺派専門道場にて修行後、2007年に23世である父の補佐として副住職となる。これまで国内外で延べ20万人以上に坐禅指導を行い、両足院拝観の新しい形態として現代美術を中心とした展覧会を行うなど、600年以上にわたる歴史と伝統を現代に繋ぐ試みを続けている。海外での活動も多く、米国Meta(旧Facebook)本社ほか、欧米やアジア各地において禅指導を行ってきた。スマートフォンを使って瞑想や禅の思想に触れることができるアプリ「InTrip」の開発や現代的な茶席の提案などを行うプラットフォーム「是是」、デザインホテルやファッション、ライフスタイルブランドとのコラボレーションなど活動は多岐にわたる。2023年には『Forbes JAPAN』による「Next100」、『Newsweek』にて「世界が尊敬する日本人100人」に選出。雑誌やウェブ媒体における連載など執筆活動も多く、『忘我思考 一生ものの問う技術』(日経BP社)も出版した。

伊藤:私は臨済宗建仁寺派両足院というお寺の副住職として、人の人生の終わりと日々向き合っています。

2010年頃まで仏教が「オワコン」扱いされていたのは、非日常すぎて役に立たないものだと思われていたからでしょう。

しかし、iPhoneが発売されて「禅」に注目が集まり、坐禅などを実体験して自分を磨き上げることの意味に気づく人が増え「禅は日常に役立つもの」と捉えられるようになりました。

Salesforceの会長 兼 CEO、共同創業者 マーク・ベニオフ氏やスティーブ・ジョブズ氏の妻 ローレン・パウエル・ジョブズ氏などのスーパーエグゼクティブも両足院で坐禅を組んでいます。

両足院は歴史のある硬派なお寺ですが、私は仏教とは縁が薄いと考えられていた現代アートと禅を結び付けることや、デジタルテクノロジーと仏教を融合させた「ヴァーチャル両足院」の公開なども行っています。

入山:実は企業は「終わってはいけない」ルールになっています。

継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)という考え方がベースにあるからです。

創業したら半永久的にリターンを出さねばならず、上場企業であれば株価を上げねばならないという前提で成り立っています。

このように今の日本社会では「終わり方」の制度設計ができていません。

終わらせてもらえないことで不幸な体験をする人がいるので、私は役目を果たした企業は終わっても良いと思っています。

奥田:利益を伸ばし続けることを目標にする社会は、近いうちに終わるでしょう。

ただ、金銭は人にとって非常に便利で使いやすい「ものさし」です。

数字として可視化できて比較するのも容易なので、人々は金銭だと価値を信じやすいんですよね。

AとBの2つの絵があって、どちらに高い価値があるかを考えた時。Aは100万円、Bは50万円だったら、Aのほうが高い価値があると信じる人が多いはずです。

しかし、私達はこういった価値観を手放すべき時期に入りました。

今後は数値化してはかる「古いものさし」ではなく、自分が好きかどうか、心地良いと感じるかどうかという「新しいものさし」を持てる時代です。

そして、「新しいものさし」がもっとも活躍する場所が京都なのではないでしょうか。

私はすでに「新しいものさし」を使って事業展開していて、私が心地良いと思えるかどうかを判断基準にしています。

伊藤:「古いものさし」しか持っておらず、売上などの指標に追われている人は、自分の中で意図的に切り離す時間をもつべきで、京都がその場所になり得るでしょう。

我々が共に活動するアーティストを選ぶ際の条件は、未来に対して「祈っている」人です。自分の作品を見せたいだけのエゴで動いているアーティストは選びません。

私はこの点について、起業家もアーティストと同じなのではないかと感じています。

入山:なるほど、「祈り」という超越した感覚ですね。

伊藤:起業家はただ利益を追求するのではなく、思考の一部に祈りを加えることが大事なのではないでしょうか。

奥田:私は3年前からアーティストとしての活動も始めました。きっかけは、数値や肩書といった「古いものさし」ではなく、自分の内側にある“何か”を、言葉を超えて表現したくなったからです。

最初はカラフルな絵を描いていたのですが、次第に「ただ、私がここにいるだけで、周りの人が何かを感じてくれるような存在でありたい」と思うようになりました。私自身がアートになりたいと思うようになったんです。

入山:実は私も急に音楽をやりたくなり、今年はピアノを練習しようと思っていたところでした。

奥田:人間のすべてを表現するには、頭だけで完結するビジネスでは足りない。五感も体も、全部を使って生き切ること。それが、私にとっての本当の表現なんです。

入山:スタートアップって、創業者の自己表現の場でもあるといわれますが。

奥田:でも、それだけじゃ狭すぎるんです(笑)

スティーブ・ジョブズ氏が禅の世界に魅かれたのも、もしかしたら「自分の頭と体を本当にすべて使い切っただろうか? まだ眠っている“何か”があるんじゃないか」と思ったからかもしれません。

伊藤:実は「アート」という言葉自体が、もう狭いんです。

世界の平和や崇高な祈りのような“思想”の大切さは、みんな分かっている。でも、その思想が自分の“体”と繋がっていないんですよね。

思想と体を繋げるためには「感動体験」が必要で、アートがそのツールになることが多いのですが、感動しないと人は動けないんですよね。

たとえば、ビジネスで成功するスキルがあっても、そこに感動体験がないと自分の血肉にならないでしょう。

入山:私はよく「概念が人類を滅ぼす」と言っています。

人間は猿と違って概念化することができたからこそ人類がここまで発展しましたが、 一方で概念にとらわれると壁を超えられません。

「アートという言葉も狭い」というのはアートすら概念なので、アートという概念のない世界で感じないといけないということですね。

伊藤:その通りです。

五感丸ごとで体感して、体の中に染み込むほど腑に落ちないと、人は動けません。

奥田:感動体験は言葉以上の力があります。

私が考えていることと皆さんが考えていること、さらには宇宙が求めているものの間には、共通点が必ずあります。けれど、その共鳴を言葉だけでつなぐのはとても難しい。対話やカンファレンスも、実はとても不完全な手段です。

だからこそ、一生懸命言葉で説明するより、共に感動体験をしたほうが、心と心が一瞬でつながることがあります。

目に見える言語や数値の限界を感じた人ほど、ヨガの里を求めてインドへ向かいます。

その人達から「インドに行ったら人生が変わった」という言葉をよく聞きますが、実は人生が変わったのではなくその人が求めていた本質に少し気づいただけなんです。

でも京都にも、インドに負けない精神性があります。

だから「京都に行って人生が変わった」と感じている人も、実は少なくないはずです。

違いがあるとすれば、インドは“思想の見せ方”がうまく、京都はまだそれを十分に伝え切れていないことかもしれません。

伊藤:具体的に京都は何をすれば良いのでしょう?

奥田:京都の価値はお寺だけではありません。

自然も、川も、空気さえも、すべてが精神性の象徴です。

私たちが「当たり前」と思っているこの景色も、地球の誕生から続く奇跡の一部であり、私たちはその中に、たった百年だけ“存在させてもらっている”。

だから、生存している百年の自分の役割、名前が残らなくても残像として何を残せるのかについて考えないといけません。

それが使命となり、他者に伝わり、京都の精神性を未来につなげる手がかりになるのだと思います。

入山:過去のセッション(KYOTO Innovation Stdio Session vol.7)でIMD 北東アジア代表 高津 尚志 氏が「京都は千年前からあるのだから、次の千年の話をしなければならない」と言っていました。

千年単位で考えると、自分たちは小さな存在ですね。

奥田さんは何を千年後に残したいと思いますか?

奥田:すべての人が「この世に生まれてきて良かった」と思える社会を作ることです。

よく綺麗事と言われますが、私は綺麗事にしたくなくて福祉の世界から始めました。

スティーブ・ジョブズ氏やビル・ゲイツ氏は経済的な成功を収めた後に財団を立ち上げて、社会のためになることをしていますよね。

これからはそんな遠回りをせず、資金力や権力がなくても社会のためになる行動ができる時代になるでしょう。

入山:今はまさに新しい価値観に変わる転換期なんですね。

伊藤:自分が小さな存在だと感じることはネガティブなものではなく、実は幸せなことです。

「私=I」という主語で語る場面が増えるほど、人生の辛さを感じやすいもの。ですが、京都の職人は「我々=We」という主語で語ります。先代や後継者、道具、自然、文化と共に仕事をしているからです。

千年前の過去、千年後の未来に思いを馳せると、自分が小さな存在だと気づける。だからこそ、人生の辛さを上手に受け止められるようになるのでしょう。

たとえば、「人生の終わり」という恐怖が襲ってきた時、千年の間にたくさんの人が同じ悩みを持っていたことに気づけると、少しだけ心が軽くなります。

奥田:それは、日本語の主語が省略されがちなのとも通じますね。

日本には「周りの人も私と同じだろう」と思える空気感があるので、あえて主語を省略する言語になりました。

入山:主語が省略されやすい言語として、日本語やスリランカ語などがよく挙げられます。どちらも大陸の先にある島国で、ハイコンテクストな文化を持っているため、主語がなくても会話が成り立ちやすいのかもしれません。

奥田:これまで閉鎖的な国はマイナスイメージを持たれていましたが、これからは閉鎖的で精神性が凝縮されている場所に人が集まる時代になります。

だから、私達は閉鎖性を悪く捉えず、日本の精神性を研ぎ澄ませながら外とつながり、新たな価値を見出してもらう必要があります。

入山:無理に開かなくて良いんですね。

奥田:そうです。以前(KYOTO Innovation Stdio Session vol.12)、「京都には茶室の躙(にじ)り口のような仕組みが必要」と話しましたが、まさにそれです。

誰でも入れるわけではなく、京都に価値を感じている人だけが入れる仕組みを行政も民間も作らないといけません。

入山:私は「京都はもっと外と繋がるために開いたほうが良い」と伝えてきましたが、それは間違いなのでしょうか。

奥田:いえ、それは間違いではなく、開いて京都の価値を外の世界に伝えないといけないのですが、

誰彼構わず歓迎するのではなく、「京都で○○を得たい」「京都に○○を与えたい」こういった人だけを選別する躙り口が必要です。

京都の人が「来てくれて良かった」と思うこと、訪問者が「来て良かった」と思うこと、この両方を満たすことが大切ですね。

だからこそ、色々なタイプの躙り口を用意しないといけません。

伊藤:なるほど。「私」という主語がなくても会話が成立する言語が珍しいなら、それを守ることも価値ですね。

歌舞伎でも「京都辺りの者でござる」と主語を語らずに、そこから物語が始まる。

こういう曖昧さこそ、日本の美しさじゃないかと思います。

最近は“アイデンティティ”を無理に語る風潮がありますが、それも、もう終わりでいいのかもしれません。

入山:なるほど、アイデンティティもいらないんですね。

奥田:アイデンティティは自分の中に自然に溶け込んでいくのでしょう。

スピリチュアルとは、アイデンティティをあえて語る必要もなく「あなたはここに存在する人です」と認められること。

アイデンティティについて考える必要はなく、生まれてきた瞬間から使命が与えられているという世界観です。

伊藤:世界のトップ層が京都で学びたいものは、スピリチュアリティです。

彼らは「なぜ日本は主語を語らないのか?」「なぜ千年も当たり前のように続いたのか?」を学びたいので、我々は日本の精神性を言語化しないといけません。

これまでは目に見えない世界の言語化は畏れ多いことだと憚られたり、暗黙の了解で精神性を育んだりしてきましたが、ビジネスに落とし込むためには説明できる形に整える必要があります。

入山:今回のテーマは「終わり」ですが、終わった先にビジネスを生み出せるのでしょうか。

奥田:これからは心地良い社会を支えるためのビジネスになります。

「SaaS導入で作業効率を上げる」といったものではなく、もっと広いビジネスが生まれてくるでしょう。

入山:CULTURE-PRENEURS AWARD 2023を受賞した岩本 涼 氏が創業した株式会社TeaRoomは、対立のない社会を目指した「茶室」のベンチャー企業です。

画像出典元:株式会社TeaRoom公式HP

参考:株式会社TeaRoom

岩本 涼 氏は裏千家茶道家でもあり、【私たちは産業と文化の根底にある「社会」をつくることから始めます。美味しいお茶をつくるだけでなく、それを楽しめる社会をつくること。茶の湯の場をつくるだけでなく、その文化を育む社会をつくること】という哲学に従って活動しています。

終わりの先にあるのは、こういったビジネスですね。

奥田:そうです、人が幸せでいるためには良い睡眠、良い呼吸、良い食事が必要で、そこに経済が紐付きます。

伊藤:これまで経済効率と美しさは相反するものと考えられていて、美しさを後回しにして経済効率性を優先してきましたが、そんな価値観を終わらせないといけません。

終わりの先にあるビジネスは、人が心地良さを感じたり感動したりものを、美しさが先導していくのでしょう。

入山:SaaSを導入したりIPOを目指したりする世界観ではないのですね。

奥田:SaaSやIPOは手段の一つです。

手段はいくつあっても良いし、新しい価値観はSaaSやIPOを否定するものではありません。

起業家という手段を選んだ場合は「経済的効果を生んだ後に、あなたは幸せを感じられますか?」という問いに「YES」と答えられるかどうかが重要です。

入山:それがないと、IPOした後に燃え尽き症候群になったり次の目標が見つけられなくなるんですね。

奥田:「古いものさし」でしか価値をはかれないと、経済的な成功こそ最高のものだと思いがちです。

その古い価値観を終わりにして、経済的に成功した後にさらに美しい循環を回せることをして、周りの人から「あの人は美しい」と思われると理想的ですよね。

伊藤:仏教はかつてオワコン扱いでしたが、今は精神性について語れる人が増えました。

20年前に精神性の話をしても、世間に受け入れてもらえなかったはずです。

コミュニケートできる時代になったので、日本人が育んできた精神性を閉じすぎず、自分たちの一人よがりではないものへとエクスチェンジできるでしょう。

日本独自の文化を再度学び直し、誇りを持ち、精神性をビジネスのベースにしてほしいですね。

奥田:安心してください。

何年か後には「経済」に「精神性」が入り込んできて、公的資金やVCも精神性を重視するスタートアップに向かってくるでしょう。

だから、これからはスケールさせたり売上にこだわるより、たくさんの人を幸せにするという指標で動くべきです。

寄付やクラウドファンディングでの資金調達もしやすい時代になると思うので、自分の思いをしっかり貫いてください。

VCが求める短期的な目標を達成するために3〜5年は利益を出すために頑張って、その後は古い価値観のVCとは関わらなければ良いんです(笑)

もっと長いスパンで考えましょう。

伊藤:ジレンマに引っ張られた場合は、メタ認知する方法を試してみてください。

遠い場所から自分を見て「葛藤している自分」を味わいましょう。

葛藤は振り返ると人生の醍醐味になり、順調に行き過ぎる人生は自分のためになりません。

奥田:私は自分の人生を朝ドラに例えて「今は朝ドラの5話くらいの段階」のように考えてます。

浮き沈みがあるほうが、人生は面白いですよ。

奥田:私は自分の娘に目標を持ちなさいとは言っていません。

「自分が良いと思った普遍的な美しさや普遍的な正しさを信じなさい。世の中は変わっていくので、そこに合わせて自分が今やれることをやりなさい」と伝えています。

経済合理性に美しさを感じるならそこを極めてみれば良いし、極める時に不自然さを感じたら迷わず諦めれば良いでしょう。

入山:起業家を育成する「神山まるごと高専」に行った時、ビジョンに縛られて生きづらさを感じている学生が結構いました。

「ビジョンも大事だけど、バリューでも良いんだよ」という話をしたら「心が救われた」と言われたんですよね。

ビジョンは動詞で「こういうことをやりたい」という内容、バリューは形容詞で「楽しい、嬉しい、心地良い、美しい」など。

そういう自分が大事にしている感情に従って生きる方法もあります。

伊藤:量(経済性など)と質(心地良さなど)のバランスをとらないといけませんが、新たなハーモニーを生み出していくことにもコミットしたほうが良いでしょう。

バランスとハーモニーは違いますよね。

バランスはどちらをどれだけ優先するか?という基準で考えますが、ハーモニーは組み合わせです。

我慢をして何かを諦めるのではなく、その都度ハーモニーを見つけていきましょう。

入山:それでは最後にパネリストからのひと言をお願いします。

伊藤:皆さんと美しい世界を一緒に作っていける仲間になりたいので、これからもよろしくお願いします。

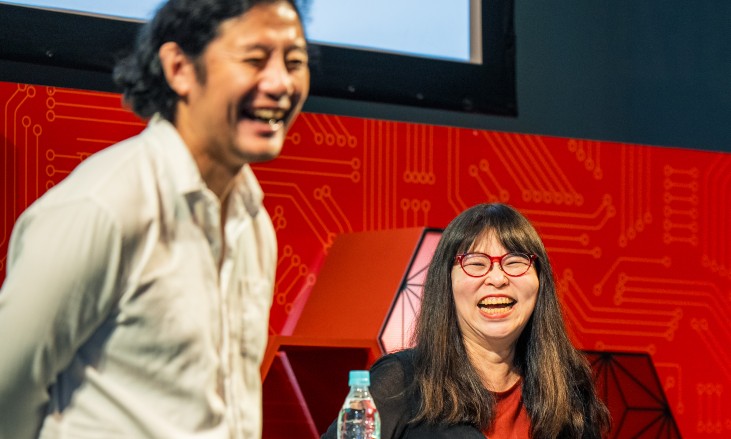

奥田:私が今日一番楽しかったのは、皆さんが参加者同士で話している場面です。

皆さんのエネルギーが伝わってきました。

これこそが大事なことなので、皆さん!エネルギーをたくさん感じ、エネルギーを与える立場になってください。

入山:今日はたくさんのことを学びましたが、「京都は閉鎖的でも良い」というとても重要な気づきがありました。

お二方とも、ありがとうございました(拍手)

KYOTO Innovation StudioではSessionにて生まれたアイディアをプロジェクトとして実装していく取り組みを行なっています。

さらに、京都市内外での繋がりを広げていくために交流会やコミュニケーションプラットフォームを運営しております。

本記事に関連して、本プロジェクトへのご質問がある方はHPお問い合わせ先までご連絡いただけますと幸いです。

HP:https://kyoto-innovation-studio.com/

X(Twitter):https://twitter.com/InnovationKyoto

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100093461166619

“裸眼のVR”で新しいバーチャル表現で池袋のカルチャーとコラボレーションするkiwamiの取り組みとは

日本のHR市場がこれから目指すべき、TalentXが描く「タレント・アクイジション」の世界

TalentX代表 鈴木貴史氏

「上場=目的達成のための手段」Kaizen Platformの創業者が語る“上場”とは

ビジネス書大賞『売上最小化、利益最大化の法則』の作家に聞く 「利益率29%の⾼収益企業を作る方法」

資金調達に新しい選択肢を。ブリッジファイナンスとしてのファクタリングを「PAY TODAY」が解説

【令和の渋沢栄一になる】エンジェル投資で日本にイノベーションを

米国新興市場上場を経て10億円を調達 「代替肉」で社会課題に取り組むネクストミーツの歩み

海外で活躍する女性起業家の実態 〜2児のママがシンガポールで起業した理由とは?株式会社ハニーベアーズ〜

湊 雅之が見る欧米と日本のSaaS業界の違い | 注目海外SaaS 6選

BtoB/SaaSベンチャー投資家 湊 雅之

広告事業だったのにコロナ禍で売り上げ上昇! 〜売り上げ90%減からの巻き返し〜

代表取締役 羅 悠鴻