TOP > インタビュー一覧 > 『いきものコレクションアプリBiome』×「次世代通信 Starlink」 通信圏外でのサービス活用に向けたPoC(概念実証)をレポート

「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業(Tokyo NEXT 5G Boosters Project)」PoC

生物多様性の価値を社会に浸透させることを目指すスタートアップのバイオーム社がいきものコレクションアプリ「Biome(バイオーム)」の通信圏外での実用性を検証すべく、京王電鉄やKDDI、TISと連携し高尾の森わくわくビレッジにて次世代通信技術「Starlink」を活用したPoC(Proof of Concept:概念実証)を行いました。

「Biome」は累計110万ダウンロードを突破するスマートフォン向けアプリで、独自の名前判定AIによって、ユーザーが撮影した写真から生き物の名前を判定します。ユーザーは生き物の写真をゲームのようにコレクションできるとともに、アプリに蓄積された生物データは生物多様性の保全のために活用されます。「Biome」を開発・提供するバイオーム社は、「環境保全をビジネスにすること」に挑戦するスタートアップで、「生物多様性の保全があたりまえとされる社会」の実現を目指しています。

今回のPoCは、従来の通信圏外でのサービス実用化を目指すなかで、電波の不安定な山間部でもStarlinkで安定した通信を提供し、「Biome」を使用した生物データ収集が可能かを実証するものです。

本PoCとして「わくわくビレッジ調査隊!」というイベントを開催し、自然や生き物に興味のある親子を募集しました。親子で楽しみながら生物観察と次世代通信「Starlink」の体験ができるプログラムで、初心者でもゲーム感覚で楽しめる構成です。参加者は「Biome」を使って生き物を探し、その場で名前や特徴を調べながら「Starlink」の活用も体験しました。

本記事では、当日のイベントの様子や、実際に参加した方の声をレポートします。

目次

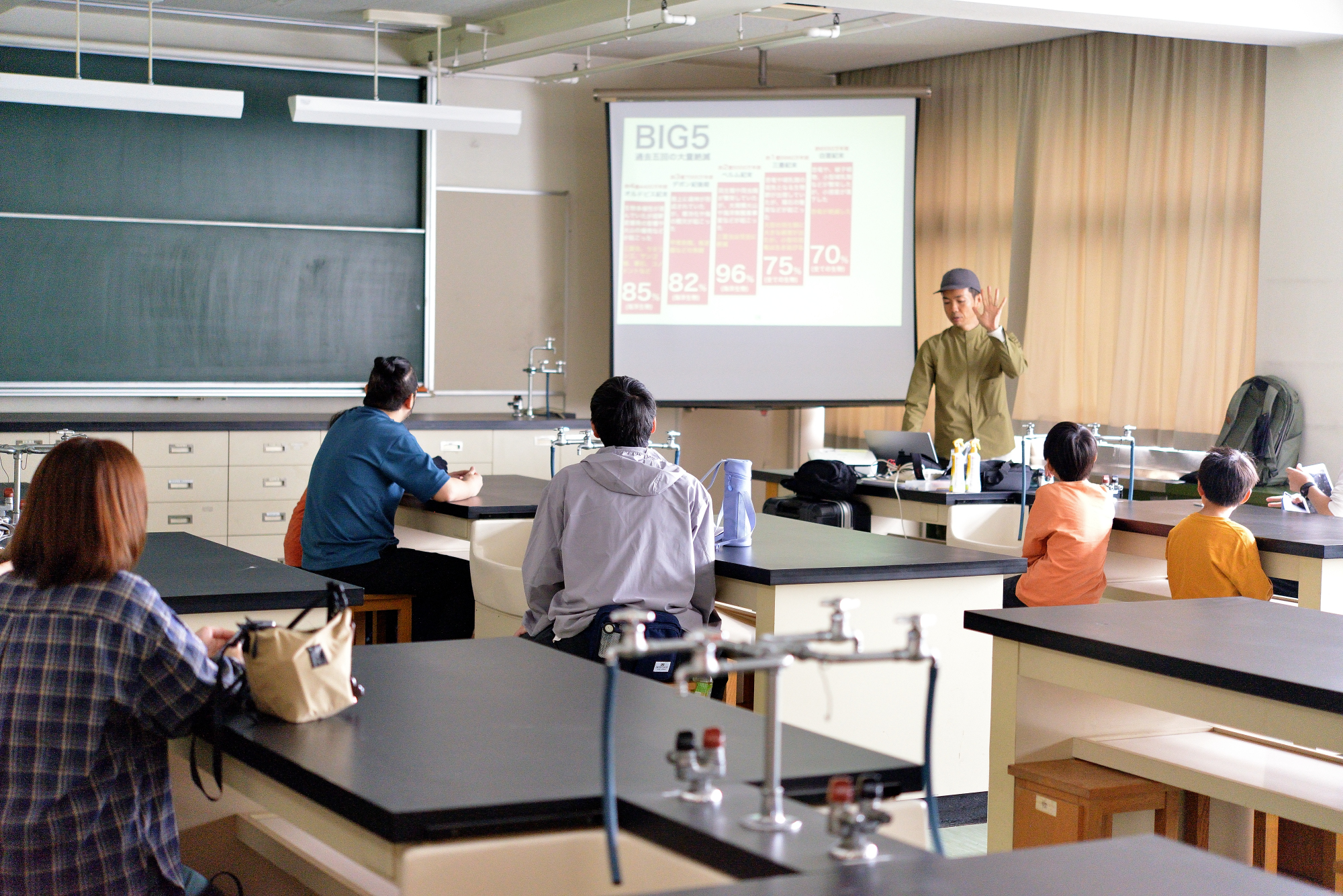

今回のイベントは、立教大学の奇二正彦(きじ まさひこ)准教授による「生物多様性」の講義からスタートしました。

ワクワクしながら奇二先生の講義を受ける

ワクワクしながら奇二先生の講義を受ける

2022年に国際的に合意された「ネイチャーポジティブ(自然再興)」の概念や、2030年までに陸と海の30%を保全する「30by30」について詳しく解説されました。日本では現在、国土のうち陸地の20%、海域の13%の自然が人の手によって保護されており、この基準は平均的に見ても悪くはない基準ですが、まだまだ課題も多いということです。

また、環境省が中心になり、民間の土地も含めて生物多様性保全を進める「自然共生サイト」制度が導入されたことについて紹介されました。すでに10万ヘクタール(東京都の面積の45%に相当)が認定されているとのことで、今後の拡大が期待されます。

奇二先生から「Biome」を使った生き物の解説

奇二先生から「Biome」を使った生き物の解説

さらに、イベントで行う生物調査についても説明がありました。草むらを足でかき分けて虫を観察したり、葉の裏を丁寧に確認したりする方法を実演します。加えて、調査時にはスズメバチなどの危険生物に注意する必要があることも強調されました。

後半は、実際に外へ出て生物調査を行いました。

2つの班に分かれ、高尾の森わくわくビレッジの里山とビオトープ(生物の生息場所)周辺エリアでそれぞれ「Biome」を使用し虫や植物を観察します。各自スマートフォンやタブレットに「Biome」をインストールし、思い思いに身近な生き物を撮影しては、その場で名前や特徴を調べます。参加した子どもたちも興味津々の様子でした。

三角コーンの下に棲む虫の生態に驚きを隠せない子どもたち

三角コーンの下に棲む虫の生態に驚きを隠せない子どもたち

「Biome」で観察すると、ビオトープは里山とはまったく違った生態系だとわかる

「Biome」で観察すると、ビオトープは里山とはまったく違った生態系だとわかる

イベント終了後、わくわくビレッジ内の広場に「Starlink」の通信環境を構築し、通信速度や電波到達距離の測定といった本格的なPoCが行われました。

通信環境が不安定な場所でもStarlinkの電波を受信し、「Biome」を安定して利用できることを確認します。これにより、次世代通信サービスの実現に向けた取り組みが可能であることを実証しました。

結果として、Starlinkの電波は格段に広範囲に届き、安定した通信を実現。実際に、約100mの接続距離を確保でき、下りは5G、上りも4G並みの速度が安定して出ていたことから、次世代通信を活用したサービスとして、「Biome」を展開できる見通しが得られました。

また、数十名のイベント参加者が「Starlink」に接続するワークショップも実施しました。多くのユーザーが同時に接続する体験を通じて、通信環境下での運用の可能性を確認することができました。

Starlink一式。アンテナ(左)は持ち運び可能で、移動しながら衛星の電波を受信できる

Starlink一式。アンテナ(左)は持ち運び可能で、移動しながら衛星の電波を受信できる

実験内容は、通信速度と電波到達距離の測定です。通信速度はアンテナの近くで140Mbps(下り)程度出ていることを確認しました。

Starlinkの通信速度を計測中

Starlinkの通信速度を計測中

電波到達距離については、アンテナから100mほど離れていて、建物や木々といった遮蔽物があっても電波が届くことを確認し、山の中でも「Biome」を快適に使用することが可能となりました。

森林の近くで複数のスマートフォンを使って電波到達距離をチェック

森林の近くで複数のスマートフォンを使って電波到達距離をチェック

今回の実験を通じて、通信環境が限られた場所でも次世代の通信技術を使えば生物観察が十分に可能であることを確認しました。

今回のPoCでは、次世代衛星通信サービス「Starlink」を活用し、これまで通信インフラが整備されていないエリアでも「Biome」で生態データを取得できるかを検証しました。

「Biome」は、誰もが手軽に楽しみながら、生物観察や生物データを収集することができるアプリです。ところが、山間部や離島など、通信環境が十分でない地域では、インターネット接続が必要となる「Biome」を安定して使用できないため、生態系の実態把握に限界がありました。

そこで今回、「Starlink」の高速な衛星インターネットを導入し、従来は通信圏外だった自然環境下でのネットワーク確保に挑戦。さらに、「Biome」による生物データ収集が可能かどうかを現地で実証しました。

また、実験の舞台となった「高尾の森わくわくビレッジ」を運営する京王電鉄および京王ユース・プラザは、「みらいにもっとわくわくを」というビジョンのもと、自然豊かな高尾の立地を活かして、地域の大学や企業、生産者と連携した多摩エリア独自の循環型教育を推進しています。

舞台となった「高尾の森わくわくビレッジ」

舞台となった「高尾の森わくわくビレッジ」

今回の共同実証は、バイオーム社が目指す「通信インフラに依存しない生物データ収集の実現」と、京王電鉄がわくわくビレッジで描く「自然環境を活かした地域資源の最大活用」という両者の想いが一致したことから実現しました。

なお、このプロジェクトは、「Tokyo NEXT 5G Boosters Project」に開発プロモーターとして採択されているTISからの支援を受け、次世代通信を使ったスタートアップ事業としてサービス化することを目的として実施されました。オープンイノベーションを推進する京王電鉄やKDDIなど、複数の企業がパートナーとして参画し、多様な知見と技術支援を受けて実現したものです。

バイオーム社は、「Biome」の開発・運営を中心に、グローバルな生物多様性情報プラットフォームの構築を目指す京都大学発のスタートアップ企業です。

今回の検証で使用した「Biome」には、日本の動植物ほぼ全てに該当する約10万種を搭載。スマートフォンで動植物を撮影すると、撮影場所や時期などの情報を組み合わせ、AIが名前を判定します。無料で、どなたでも気軽に利用できます。

さらに、「Biome」は単なる生物判定ツールではなく、ユーザーが投稿した生物情報をもとに、みんなでつくりあげる「いきもの図鑑」も構築されています。生態や形態、保全状況などの詳細データがタグ付けされ、投稿写真は全国のユーザーと共有できる仕様です(※)。

※投稿写真はユーザー自身で「公開・非公開設定」を選ぶことができます。また、希少種に関しては、位置情報が自動的に非公開になります。

その他、ゲーム感覚で生物観察を楽しめる「クエスト」や、SNSのようなコミュニケーション機能も充実しています。ユーザーは特定の生き物を探して投稿したり、他のユーザーと発見を共有したりすることで、楽しみながら自然への理解を深められる工夫がされています。

バイオーム社はこの膨大な生物分布データを活用して、企業や行政と連携した生物多様性保全プロジェクトを推進しています。これにより、ビジネスと環境保全の両立を目指し、社会全体で生物多様性への意識を高めるよう取り組んでいます。

こうしたデータは学術研究や環境政策にも活用され、同社は「生物多様性の保全を社会の当然に」というミッションのもと、持続可能な社会の実現を目指します。

参加した目的や「Biome」を使った印象について、参加者の方にお話をうかがいました。

編集部:今回はどのようなきっかけで参加されましたか?

参加者:いつも「Biome」を使っていて、アプリ内で今日のイベント告知があったから面白そうだと思って参加しました。「Biome」を知ったきっかけは、2024年12月に日本経済新聞のコラムでバイオーム社の藤木CEOに関する連載記事を読んだ時でした。そこで「Biome」に興味を持ち、試しにスマートフォンに入れてやってみたら面白くて、すぐにはまってしまいました。

編集部:いつも「Biome」を使っているのですか?

参加者:はい。普段は、家の近所で犬の散歩をしながら「Biome」を使っています。たまに山や高原に遠征してハイキングをしながら虫や植物を調べたりしています。

編集部:どのぐらいの頻度で使っていますか?

参加者:意識したことはありませんが、ほとんど毎日使っているかもしれません。これまでに400回ほど「Biome」に動植物の写真を投稿しています。おかげでレベル42になりました。これからも使っていくつもりです。

編集部:ありがとうございました。

今回の「Biome」のPoCについて、関係各社の担当者様にお話をうかがいました。

株式会社バイオーム 事業推進部 企画制作課 杉山実優様

編集部:今回のイベントの手応えはいかがでしたか?

杉山:参加者の皆さんが根気強く生き物を探している姿が印象的でした。生き物観察に慣れている方が多いようです。例えば、飛んでいる蝶やトンボなども、目で追いかけて止まった場所を見定めて観察していました。今回のイベントは、事前に募集をして、申し込んでいただいた方が参加されているので、生き物好きな方が多く集まってくださったのではないかと思います。熱心な方が多く来てくださって、素晴らしいイベントになりました。

編集部:会場の「高尾の森わくわくビレッジ」という会場は「Biome」を使って生き物観察をする上でいかがでしたか?

杉山:ビオトープの水辺や里山の雑木林など、様々な生態系を比較しながら観察できる点が生き物観察の場として優れていますね。施設が近くにあるのは、安全面が確保されている点でも良いです。施設を中心にして周りに自然があるため、夏に熱中症の危険がある日でも、すぐに日陰に入って休めますし、安心してイベントができる場所だと思います。

編集部:「Biome」を提供していくうえで、5Gや「Beyond5G」等の次世代通信技術にどのようなことを期待していますか?

杉山:今回はStarlinkを使わせていただきました。次世代の通信技術は、リアルタイムでの種同定(生き物がどの種に属するか特定する作業)には非常に重要だと考えています。というのも、自然の中で「なんだろうこの虫は?」と思ったとき、本物の生き物を間近に観察しながら「Biome」の調査結果を見て学べるのは、自然観察で大きな体験になるからです。その意味で、自然の中でも通信環境が確保できるのは嬉しいですね。

編集部:ありがとうございました。

京王電鉄株式会社 開発事業本部

兼 京王ユース・プラザ株式会社 代表取締役 浅原瑞貴様

編集部:今回のイベント「わくわくビレッジ調査隊!」に会場として「高尾の森わくわくビレッジ」を提供されたのはどのような趣旨ですか?

浅原:「高尾の森わくわくビレッジ」は豊かな自然に囲まれていますが、当初はそれを使い切れていませんでした。新しいプログラム開発をしたいと思っていた矢先、TIS社より本施設を活用した実証実験をしたいというお話をいただいたのです。そのとき、有効活用の一つになるのではないかと思いました。

また、当社では外部と共創し、新事業や沿線価値の向上を目指す取り組みとして「京王オープンイノベーションプログラム」を行っています。その趣旨に合致することもあり、協力させていただくことになりました。

編集部:これから「高尾の森わくわくビレッジ」をどのような形でどのような方々に利用していただきたいと考えていますか?

浅原:本施設は東京都のPFI事業(公共施設の建設・運営管理を民間企業に委託して行う事業)として運営しています。施設コンセプトを「みらいにもっとわくわくを」と定め、子ども・若者たちの成長に寄与する方法を模索しており、特に、学校教育団体をはじめとする子ども・若者が活動の中心となる団体に、宿泊・日帰りを問わず、様々な活動の場としてご利用いただき、ここでしか得られない経験を積んでいただける機会になればと考えています。

自然の中での活動もその経験に含みますが、野外調理やチームビルディングなどのコミュニティ醸成や人間力の向上のためにも活用していただけると嬉しいですね。

また、バイオーム社とも一緒に高尾山をフィールドとして新しい取り組みができれば協力していきたいと思います。

編集部:ありがとうございました。

KDDI株式会社 ビジネスデザイン本部 営業2部 営業4グループ 石見彩様

編集部:貴社は今回のPoCには、どのように協力されていますか?

KDDI:当社のサービス「Starlink Business」を提供しています。また、事前にイベントの内容や目的に合わせて、Starlinkとアクセスポイントをどう組み合わせるのが良いのかネットワーク構成のアドバイスを行いました。

さらに、事前の打ち合わせでは、技術的な質疑応答に対応し、イベントの準備や運営がスムーズに進むようサポートさせていただきました。

編集部:今後Starlinkをどのように普及させていく計画ですか?

KDDI:弊社では、2025年4月より衛星とスマートフォンが直接通信できるサービス「au Starlink Direct」の提供を開始しました。これにより、今までは携帯電話の電波が届かなかった地域も含めて、日本全国にauの通信エリアを拡張していきます。「空が見えれば、どこでもつながる」という体験の実現を目指します。

2025年の夏以降は、4G/5Gのモバイルデータ通信の対応を予定し、順次サービスを拡充していきます。

編集部:「わくわくビレッジ調査隊!」の支援企業として、今後バイオーム社にはどのようなことを期待しますか?

KDDI:バイオーム社には今回のイベントを起点にして、今後もさまざまな取り組みを通じて、環境保全やネイチャーポジティブに関するビジネスを牽引する存在になることを期待しています。

Starlinkを活用していただくことで、これまでアクセスが困難だった自然豊かな地域でも「Biome」を使って生物観測データの収集が可能になります。これにより、生物多様性保全の取り組みを加速していただければと思います。

編集部:これからStarlinkを使って、社会や市場にどのような価値を提供していく予定ですか?

KDDI:Starlinkの特性を活かし、安全安心への貢献、産業活動の効率化・発展に貢献していきたいと考えています。

登山や災害時の安全確保や、電波が不安定な通信環境で業務されてきた林業・建設業などへの活用を含め、『空が見えれば、どこでもつながる』の可能性は無限大だと確信しています。

TIS株式会社 ビジネスイノベーション事業部 ストラテジー&イノベーションコンサルティング部 山中猛様

編集部:今回のPoCについて、手応えはいかがでしたか?

山中:全体を通じて、Starlinkを活用した自然体験型イベントモデルの成立と、今後のサービス化に向けた手応えを得ることができました。

今回のPoCでは、Starlinkを使って従来は通信が困難だった山間部でも安定したネットワーク環境を構築できることを実証できました。バイオーム社の「Biome」を使い、自然体験イベントの中で、参加者がリアルタイムに生物データを収集・投稿できた点は大きな成果です。

特に、子どもから大人までの幅広い層が、次世代通信技術の利便性や新たな可能性を直感的に体験していただけたことは印象的でした。Starlinkの機材の設置や接続デモを通じて、衛星通信による「どこでもつながる」環境を実感してもらい、アウトドアやキャンプでの活用イメージも広がりました。

アウトドア好きの参加者も多く、「これ、山登りやキャンプでも使えそうだね」といった活用イメージが自然と会話に出てStarlinkの可能性を実感できました。「次世代通信ってこんな使い方があるんだ」と直感的に感じてもらえるような場になり、通信そのものの可能性も体験として届けられたと感じています。

また、東京都の公的プロジェクトとして最新技術を体験できる場であることも参加者の関心を集めました。次世代通信技術の社会実装に向けた認知拡大にもつながったと感じています。

編集部:今回のバイオーム社のPoCについて、貴社はどのような形で協力しているのですか?

山中:このPoCは東京都の「Tokyo NEXT 5G Boosters Project」の取り組みの一環として実施され、TISはこのプロジェクトに開発プロモーターとして参画しています。バイオーム社の次世代通信を活用したサービス化についても、開発プロモーターとして伴走支援しています。企画の初期段階から技術要件の整理やPoC設計支援を行ってきました。

また、TISは単なるPoC支援にとどまらず、サービス設計・事業化に向けた立ち上げフェーズまで一貫して伴走するスタンスで取り組んでいます。ネットワークや通信インフラに強みを持つSierとして、Starlinkの通信インフラ構成や設計、安定性の検証を担当しました。現地での機材設置や接続テスト、設置方法のレクチャー、イベント当日の運営サポートまで幅広く対応しています。

バイオーム社と京王電鉄社のマッチング支援を行い、関係構築の起点を作った点でも大きく貢献できたと思っています。

編集部: 今後バイオーム社にはどのような活躍を期待していますか?

山中:今回のPoCを通じて、Starlinkという次世代通信技術と生物データ収集の親和性が明らかになりました。今後は、Starlinkを活用したサービスとしての形づくりを進めていただきたいと考えています。

今回の検証で見えた課題についても、バイオーム社と共に解決しながら、サービス化まで伴走していく方針です。京王電鉄様との取り組みは実績としても価値が高く、今後は次世代通信×「Biome」のパッケージ化やナレッジ化を進め、鉄道会社や旅行・観光業界、教育系企業など他業種との協業展開にも期待しています。ネイチャーポジティブや生物多様性といった観点で新たな価値を創出し、地域や施設のブランド向上にも貢献できると考えています。

編集部:今後、どのような形でバイオーム社をサポートしていきたいと考えていますか?

山中:TISは、サービスのローンチまでしっかりと伴走・支援していく方針です。多数の事業会社や自治体との取引実績と顧客ネットワークを活用し、サービスの拡販・導入支援にも積極的に関わっていく予定です。

ローンチ後も、販売チャネルの整備や新たなユースケースの提案、商談機会の創出まで一貫してサポートし、事業成長の加速に貢献していくつもりです。

もともとTISは、スタートアップ支援のスペシャリストとして、サービス化・事業成長まで伴走するノウハウと、マーケット展開に寄与できる顧客リレーションを持っています。今後もスタートアップの皆様が安心して相談できるパートナーとして、拡販や事業化まで継続的に支援していきたいです。

編集部:このPoCは「Tokyo NEXT 5G Boosters Project」の一環で開催されたとうかがいました。今後、貴社はこのプロジェクトにどのような形で参画していく予定ですか?

山中:TISは「Tokyo NEXT 5G Boosters Project」に開発プロモーターとして参画する以前から、前身の「5G技術活用型開発等促進事業(Tokyo 5G Boosters Project)」でも開発プロモーターとしてプロジェクトに携わっており、そこで5Gを含む次世代通信技術の知見・ノウハウを蓄積してきました。現在の事業では5Gに限らず、衛星通信など幅広い次世代通信技術を対象とし、都民の皆様に新しい通信技術を体験いただく機会を創出しています。

開発プロモーターとして、スタートアップの選定やPoC計画立案、技術検証、関係者調整、さらには通信キャリアや実証フィールド提供者、研究機関との橋渡し役も担っています。今後もスタートアップ支援や技術支援の知見とネットワークを活かし、次世代通信技術の社会実装を推進していきたいと考えています。

■「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業(Tokyo NEXT 5G Boosters Project)」とは

東京都では、都内スタートアップ企業が、都心部から郊外・山間部、離島を持つ東京というフィールドを活かしながら、世界で通用する競争力を磨き、5Gをはじめとした次世代通信技術を活用した新たなビジネスやイノベーションを創出し、都民のQOL(Quality of life)向上に寄与する有益なサービスを創出するとともに、各スタートアップ企業の企業価値向上を目指しています。

本事業は、東京都と協働して支援を行う事業者を開発プロモーターとして募集・選定し、スタートアップ企業に対し多角的な支援を行います。開発プロモーターは、3ヶ年度にわたり支援先スタートアップ企業等の開発・事業化を促進するため、連携事業者(通信事業者や実証フィールド提供者、研究機関、VC・金融機関等)と連携しながら、資金的、技術的な支援やマッチング支援等を行います。支援先スタートアップ企業は、開発プロモーター等の支援を受けながら、次世代通信技術等を活用した製品・サービスの開発及び事業上市を目指します。

▼詳細はこちらをご参照ください(本事業Webサイト):https://next-5g-boosters.metro.tokyo.lg.jp/

本記事に関連して、本プロジェクトへのご質問がある方は以下のHPのお問い合わせ先までご連絡いただけますと幸いです。

“裸眼のVR”で新しいバーチャル表現で池袋のカルチャーとコラボレーションするkiwamiの取り組みとは

日本のHR市場がこれから目指すべき、TalentXが描く「タレント・アクイジション」の世界

TalentX代表 鈴木貴史氏

「上場=目的達成のための手段」Kaizen Platformの創業者が語る“上場”とは

ビジネス書大賞『売上最小化、利益最大化の法則』の作家に聞く 「利益率29%の⾼収益企業を作る方法」

資金調達に新しい選択肢を。ブリッジファイナンスとしてのファクタリングを「PAY TODAY」が解説

【令和の渋沢栄一になる】エンジェル投資で日本にイノベーションを

米国新興市場上場を経て10億円を調達 「代替肉」で社会課題に取り組むネクストミーツの歩み

海外で活躍する女性起業家の実態 〜2児のママがシンガポールで起業した理由とは?株式会社ハニーベアーズ〜

湊 雅之が見る欧米と日本のSaaS業界の違い | 注目海外SaaS 6選

BtoB/SaaSベンチャー投資家 湊 雅之

広告事業だったのにコロナ禍で売り上げ上昇! 〜売り上げ90%減からの巻き返し〜

代表取締役 羅 悠鴻