TOP > SaaS AI > SaaS×AI 戦略 > 「情報」を「価値」に変えるAI開発|弁護士ドットコムのSaaS生存戦略【後編】

【PR】

「数年かけて作り上げた事業が、一夜にしてコモディティ化※する」──。

生成AIの進化が、SaaSビジネスの前提を根底から覆そうとしている。昨日までの成功モデルが、明日には通用しなくなるかもしれない。

事業環境が激変する時代に、SaaS企業は何を考え、どう行動すべきなのか。

国内最大級の法律相談サービス「弁護士ドットコム」や電子契約サービス「クラウドサイン」を手掛ける弁護士ドットコムは、いち早くAIの可能性に着目し、事業への導入を推し進めている。

今回、同社の先進的な取り組みをリードする開発責任者、稲垣有二氏に話を伺い、SaaS企業がAI時代を生き抜くためのヒントを探った。

※初期には独自性や高付加価値が評価されていた商品が、市場の成熟に伴い一般化し、差別化が難しくなる現象

稲垣有二(Legal Brain開発部 部長)

株式会社ワークスアプリケーションズにて、大企業向けERPのエンジニア・プロダクトマネージャーとしてキャリアをスタート。その後、リクルートで「Airレジ」のプロデュースを手掛けるなど、複数の企業でSaaSプロダクトの開発や事業責任者を経験。2024年に弁護士ドットコムに入社し、現在はLegal Brain開発の責任者を務める。

前編では、「SaaS is Dead」と言われる時代に、どのような戦略でプロダクト開発に向き合うべきか、そのヒントを探ってきた。

後編では、その具体的なケーススタディとして、弁護士ドットコムの取り組みを、開発責任者である稲垣氏の言葉から紐解いていく。

──ではここからは、より具体的に、弁護士ドットコムのAI開発についてお伺いします。AIの登場で、顧客のニーズや、SaaSに求められる価値はどのように変わったとお考えですか?また、その変化にどう向き合っていますか?

大前提として、AIはあくまで課題解決の手段なので、お客様の課題を深く理解しにいく、という基本姿勢は一切変わりません。お客様が何に悩み、何にならお金を払ってでも解決したいのか。そこに徹底的にこだわることは、AI時代以前から同じだと思っています。

ただ、お客様のニーズという点では、一つだけ大きく変わったことがあります。それは、あらゆる場面で「ChatGPTと比較される」ようになったことです。

私たちは「Legal Brain(リーガルブレイン) エージェント」という、まさに「法律版ChatGPT」とも言えるプロダクトを開発していますが、そこでは明確な差別化を打ち出しています。それは、情報の「信頼性」です。

ChatGPTなどの汎用AIと比較して、「Legal Brain エージェント」の法的な質問をした際のハルシネーション※発生率は、圧倒的に低い。なぜなら、全ての回答に「〇法〇条、いつの判例」といった引用出典が明記されているからです。その情報源も、大学教授などの専門家が書いた書籍や官公庁のガイドラインなど、権威あるものに限定しています。

プロの弁護士や法務担当者は、不確かな情報で判断を下すことはできません。だからこそ、「安心して使えること」、それが一般的な生成AIには模倣不可能な価値になるのです。

※生成AIが実際には存在しない情報や事実と異なる内容を作り出してしまう現象

「Legal Brainエージェント」とは

弁護士ドットコムが独自開発したAI基盤技術「Legal Brain」を実装した、法律特化型AIエージェント。

同社が長年蓄積してきた「弁護士ドットコム」のQ&Aデータや、信頼性の高い法律書籍、判例、法令、官公庁のガイドラインなどを学習データとして活用。生成AI技術を用いることで、ユーザーは自然言語で質問するだけで、出典が明記された信頼性の高い回答を得ることができる。

──「単に誤字脱字をチェックする」ような、ChatGPTで代用できる分野だと、かなり厳しい戦いになりそうですね。

そうですね。ChatGPTは便利ですからね。分野の見極めが重要ですね。デフォルトのChatGPTでも誤字脱字チェックような分野ならば、90点ぐらいのアウトプットが出てきますよね。なので「一般的な生成AIで代用できるよね」という分野だと、もう生き残れないでしょう。

──利用するユーザー自身に、一般的な生成AIと異なる価値を感じてもらえることが重要になってきますね。

結局そこは、ユーザーが抱える課題の裏返しなのです。

日常生活での検索では間違った情報でも大した影響はないわけです。しかし、例えば弁護士の先生が裁判の戦略を考えるときに、誤った情報で判断するわけにはいかないですよね。必ず原典を読む必要が出てきます。

誤った情報で判断できないことが一番重要なお客様の課題であり、代替できない価値として着目したポイントでもあります。

──法律書籍から「弁護士ドットコム」のQ&Aデータまで、「信頼できる情報資産」を学習データに使えること自体が、まさに御社ならではの強みですね。

そこが重要なんです。

私たちは、2023年に「判例秘書」という判例検索サービスを手掛けていたLICをグループに迎え入れました。これにより、他ではデジタル化されていなかった裁判例のデータを保有できるようになったのです。

さらに、弁護士が使うような専門書籍についても、2020年から「BUISINESS LAWYERS LIBRARY」や「弁護士ドットコムライブラリー」のようなリーガルリサーチサービスを手掛けており、約50社の出版社と許諾契約を結んでいるのです。一社一社と契約を結び、許可を得て、専門書籍を検索に使わせていただいています。

──確かに今から同様のサービスを始めようとしても、何十社もの出版社と契約を結ぶのは非常に難しいでしょうし、御社ならではのポイントですね。他にも独自の取り組みはありますか?

アウトプットを生成するプロセスに、我々独自の機械学習アルゴリズムを挟んでいる点も、大きな特徴です。

これは、法令の言語を深く理解した機械学習モデルで、他社は保有していません。

実際に弁護士の先生方にテストしていただくと、「プロの視点から見ても、驚くほど回答の質が高い」という評価をいただいています。

──独自の「ナレッジグラフ」技術を使用されていると御社のHPで拝見しましたが、一体どのような技術なのでしょうか?

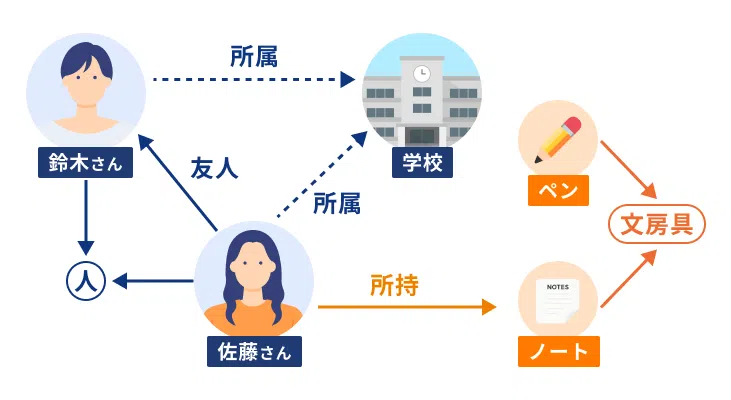

「ナレッジグラフ」とは、SNSなどで友人の候補が表示されたり、好きな映画に関連する別の作品がおすすめされたりする、主にレコメンド機能等で使われている技術です。

物事と物事の「関係性」をデータとして表現したものが「グラフデータ」で、例えば「桃太郎とおじいさんは家族である」「桃太郎ときび団子は人間と道具の関係です」といった関係性を定義していくイメージです。

グラフ構造で関係性を表す

この「ナレッジグラフ」という技術を法律分野に応用しました。膨大な法律情報の中から、「刑法〇条と、この専門書の〇ページは参照関係にある」「これは通説で、これは異論だ」といった無数の関係性を解析し、独自のデータベースを構築したのです。

これが、私たちのコア技術である「Legal Graph(リーガルグラフ)」です。

「Legal Graph」がなぜ強力かというと、例えば、ある省庁が出したガイドラインのPDFに「民事訴訟法〇条を参照」という一文があったとします。

「Legal Graph」は、その関係性を自動で読み取り、ガイドラインを読んでいる人には、その条文も「こちらも見た方がいいですよ」と提示できるのです。

このようにして、法律情報に関する、いわば“巨大なWikipedia”のようなデータベースを構築しました。しかも、このプロセスは全て自動化されているため、明日新しい専門書が出版されても、即座に対応し、グラフを拡張し続けることができます。

──「Legal Brain」は、どのようなシチュエーションで活用することができるのですか?

この技術が活きる背景には、開発初期の失敗経験があります。当初、単純なキーワード検索で法律や判例を調べられるようにしようとしたのですが、うまくいきませんでした。法律特有の堅苦しい言葉は、私たちが日常で使う言葉と「言語的な距離」が非常に遠く、なかなかヒットしないのです。

この課題を解決するため「Legal Graph」を開発しました。自然言語的な検索ではなく資料の文章間の関係性によって最適な文献を探すことにより、元の質問とは言葉が離れていても、「まさにこれだ」という最適な情報に辿り着けるわけです。

──なるほど。実際の弁護士の方々のリサーチ方法に基づいた、精度の高いバーティカルAIエージェント※が「Legal Brainエージェント」なのですね。

※ある業務や業界に特化して機能するよう設計されたAIエージェントのこと

その通りです。実際に導入いただいたお客様からは、「丸一日かかっていたリサーチが、ほんの数分で終わるようになった」という声をいただいています。

弁護士の先生方がより本質的な思考や判断に集中できるよう、その前段階にある、膨大で手間のかかる情報収集の作業は、全てAIが担う。先生方を支えることをコンセプトにしています。

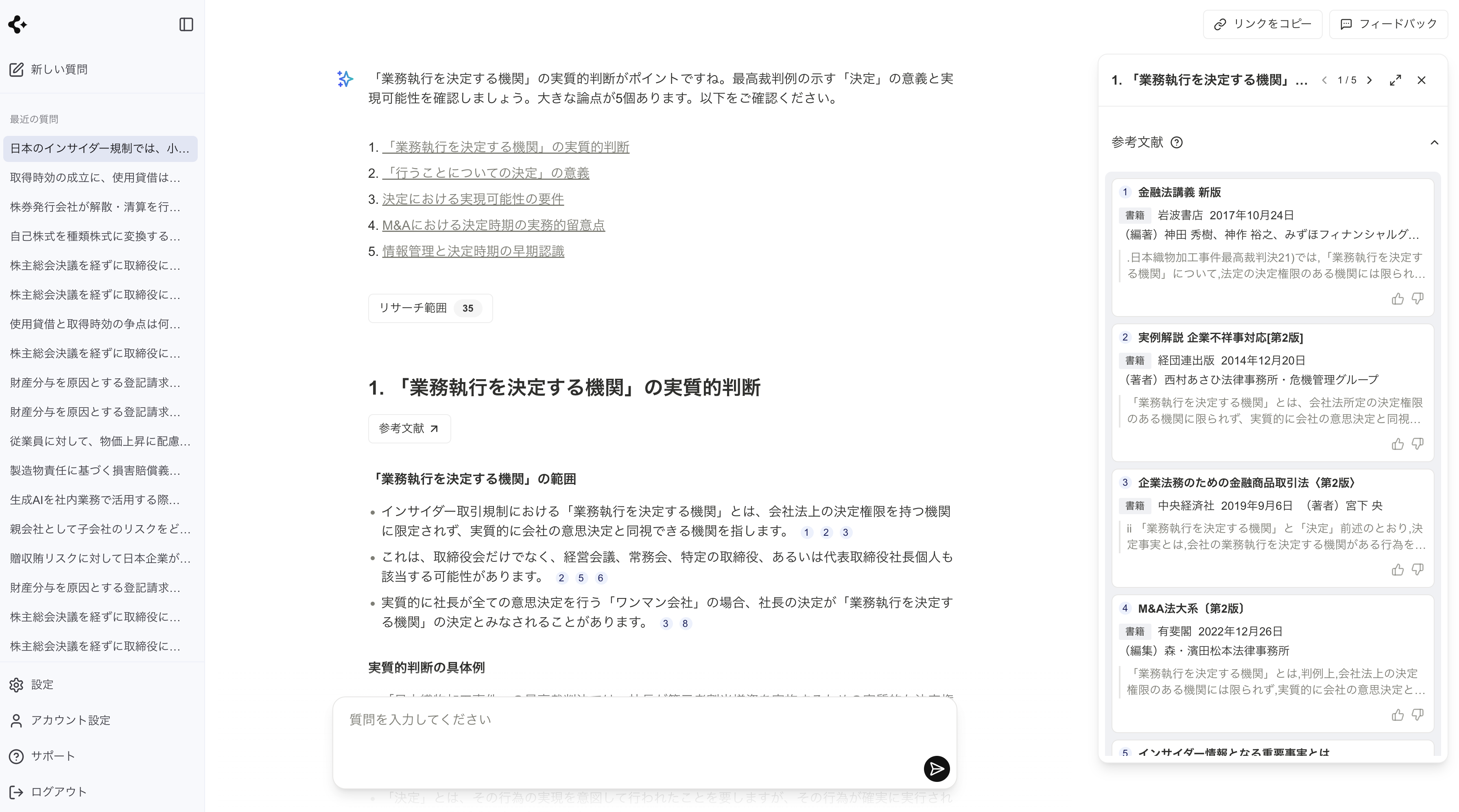

Legal Brainエージェントのデモ画面

──今後、AIを活用して「こんな機能を実現したい」「こんな顧客課題を解決したい」といった構想中のアイデアがあれば、可能な範囲でお聞かせください。

私たちのコアな価値は、やはり「データ」です。書籍のみでなく、法律相談サービスの「弁護士ドットコム」には、一般の方が弁護士さんに相談した過去のデータが140万件ほどあるんです。もちろんUI / UXも大切ですが、この膨大なリーガルデータを元に構築したデータベース、「Legal Brain」を基盤にサービスを展開していきます。SaaSの画面として実際に使用できるようにしたのが「Legal Brainエージェント」というサービスです。

今後の展開としては、価値あるデータを、お客様の課題解決につなげていくことが目標ですね。さまざまな人を救えるツールにしていきたいな、と。

──最後に、稲垣さんご自身や開発チームが、プロダクト開発にかける「想い」についてお聞かせください。

少し大げさに聞こえるかもしれませんが、最終的に目指しているのは、「悲しまなくていい人」を一人でも減らすことです。

世の中には、不当なトラブルに巻き込まれたり、SNSの誹謗中傷で苦しんだりしている人がいますが、本来、彼らは法律で守られるべきなんですよね。

しかし、法律という人類の英知は、約4000年前から続く「専門知」という難解なインターフェースの壁に阻まれ、ごく一部の専門家しか使いこなせていないというのが現実です。本当は、例えば現代の日本でいうなら1億2000万人全員が使えるべきもののはずなのに。

生成AIは、この「難解さの壁」を壊す、インターフェース革命だと考えています。法律からこぼれ落ち、本来悲しまなくていい場面で苦しんでいる方々を、一人でも多く助けられる存在になりたいですね。

──広い視野で見ると国民全体を救うサービスになりますね。

本当、そうなんです。普段から開発チームのみんなに「僕らのユーザー、つまり法律のユーザーって1億2000万人なんだぞ」と言っているんです。「国民だったら絶対法律に関わってるんだから、ユーザーは全員だ」と。そのインフラを圧倒的に革新することが我々の仕事なんだ、と。

──SaaS市場は大きく変化していますが、振り返るとやはり向き合うべきは「人」なのでしょうか。

SaaSというものの形自体は変わっていくと思っています。AIエージェントに一言言えばあらゆるタスクをやってくれるようになるので、その中のパーツの一つになってしまうかもしれない。でも、果たしている価値は同じなので、発想の転換が必要というか。

インターフェースは人間ではなくAIの方が使われるかもしれない、という大きな変化が起こっている中で戦略を考えていきたいなと。

しかし、根本は「お客さんに喜んでもらえるものをどう作るか」ですので、そこはぶらさずに追求したいと思います。

>>弁護士ドットコム開発責任者が語る、AI時代のSaaS生存戦略【前編】はこちら

弁護士ドットコム株式会社

「専門家をもっと身近に」をミッションに掲げ、日本最大級の法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」や、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」など、法律・税務分野のDXを推進する多様なサービスを展開している。

近年は、AI技術を活用し、新たなリーガルテックサービスを開発。独自のデータベースを活用した法律特化のAI基盤技術「Legal Brain」を基軸に、一人でも多くのユーザーが法律によって守られる社会の実現を目指している。

画像出典元:O-dan

2026年2月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

【保存版】AI SaaSカオスマップ|業務効率化が叶うおすすめAIサービス

2025年12月~2026年1月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

建築業界のDXはどう変わる?アンドパッド代表・稲田氏が明かす「AI戦略の現在地」

コンプラ遵守は“無理ゲー”?労務課題を社労士とAIが解決したワケ

契約を「守る」から「活かす」へ、AI時代の経営を「データの正確性」で革新するContract Oneの挑戦

【速報】AI SaaSリリースラッシュ!2026年9月に見る最新トレンド

AI開発の進め方を専門家が解説!業務効率化・ナレッジ活用に役立つ、カスタムAIの第一歩

大手外資系PEファンド出身の起業家が語る未来構想。「時間」の哲学が生んだAI SaaSとは?

AIでSaaS営業の働き方は変化する。業界を俯瞰して「営業担当の未来」を考察