TOP > SaaS AI > SaaS×AI 戦略 > 大手外資系PEファンド出身の起業家が語る未来構想。「時間」の哲学が生んだAI SaaSとは?

SaaSにおけるAI活用が急速に広まるなか、市場ではAIネイティブな新サービスの台頭が著しい。急成長を遂げるAIヒアリングエージェント「Kikuvi(キクヴィ)」もまた、注目を集めるAI SaaSの一つだ。

創業者であるCEO佐藤氏の経歴は、異色と言える。デロイト トーマツ コンサルティング、米国の巨大AIスタートアップDataRobot社を経て、最高峰のプライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)、ベインキャピタルに参画。数々の企業の経営変革を内部から推進してきた。

AIの技術的深淵と、企業経営の現実を誰よりも知る佐藤氏が、なぜ今、起業の道を選んだのか。同氏が語るSaaS業界の未来、目指すべきSaaSの姿、そして「Kikuvi」のビジョンから、これからのAI SaaS事業者が取るべき戦略を探っていく。

佐藤拳斗(株式会社Kikuvi Founder CEO)

デロイト トーマツ コンサルティングにてAI研究所「Deloitte AI Institute」の立ち上げにコアメンバーとして参画。その後、DataRobot社のディレクターとして約100社のAI活用を推進。さらにベインキャピタルでは、投資先の経営企画担当として数々の企業価値向上に貢献。AIと経営の知見を活かし、2025年6月に株式会社Kikuviを設立。AIヒアリング自動化サービス「Kikuvi」を展開する。

目次

【PR】

──佐藤さんはAIと経営のトップキャリアを歩んでこられました。非常にユニークな経歴ですが、それぞれのキャリアステップにはどのような背景があったのでしょうか?

大学時代は米国で天文学を研究する傍ら、AIの勃興に触れました。卒業後は現地でAIの最先端開発を担う道もありましたが、日本経済への貢献を志し帰国。デロイトでは、コンサルタントとデータサイエンティストという二つの専門性を併せ持つキャリアを歩みました。しかし、コンサルティングの限定的な影響力に課題を感じ、よりスケーラブルな環境を求めました。

そこで選んだのが、AIユニコーンであったDataRobot社です。しかし、そこで100社以上の大企業を支援するなかで、意思決定者層のAI理解の乏しさが変革の壁になっていると痛感します。

現場からのボトムアップの変革には限界がある。自身が意思決定層に入り、トップダウンで動かす方が早い。その気づきが、次のキャリアへとつながりました。

──そして、次なる舞台がPEファンドだったわけですね。

はい。ベインキャピタルでは投資先の経営改革担当として、アパレル業界、アウトドア業界をはじめ、家賃保証サービス、人材派遣業界など、多様な企業の事業改革に深く携わりました。それ自体、非常に価値のある経験だったと感じています。経営の「How to」を学び、事業を成長させるための様々な経験を積むことができました。

一方で、自身の原点であるAI業界に目を向けると、かつてないほどの大きな変化の波が訪れていました。この歴史的なチャンスを逃さず、事業を創造するためには今しかない。そう確信し、独立への道を選びました。

──AIの進化速度も、佐藤さんを「今」の起業へと突き動かしたのですね。その先で、どのようなインパクトを社会に与えたいとお考えですか?

私たちのミッションは「人類の時間の価値を再定義し、不要な時間をゼロにする」ことです。

その根底には、時間は「唯一、不可逆な資産である」という私の哲学があります。例えば、お金は増減しますが、時間は誰にとっても有限で取り戻せません。この考えの原点には、学生時代に学んだ物理学や宇宙物理学も影響しています。

「不要な時間をゼロにする」というと、少し窮屈に感じる人もいるかもしれませんが、これは単なる生産性至上主義とは全く異なります。

私たちがなくしたいのは、あくまで「意味のない作業」に奪われる時間です。それによって生まれた時間を、本来の人間らしい活動に充ててほしい。

無駄な時間から解放され、一人ひとりの人生に豊かさと彩りが生まれる。それが、私たちが事業を通じて社会に与えたいインパクトです。

──佐藤さんの壮大なミッションを実現する舞台が、まさにAI SaaSの領域になるわけですね。そのSaaS業界が今、生成AIによって大きく変わろうとしています。この現状を、佐藤さんはどのように捉えていらっしゃいますか?

世間では大きな変化だと捉えられていますが、私は「SaaSビジネスを取り巻く環境の本質は変わっていない」と見ています。

現在のAIの進化は、突然起きたというよりは、数年前からその兆候は随所に見られていたように思います。だとすれば、問われているのは「変化への対応力」ではありません。むしろ、この予測可能な未来に適応できるビジネスモデルを、そもそも構築できていたかどうか、という点です。

これはSaaS業界の問題ではなく、各社のビジネスモデルの持続可能性が問われているにすぎないのです。

──業界全体が衰退するわけではない、ということでしょうか。

はい。業界全体としては統廃合が進み、「二極化」していくでしょう。巨大企業へと成長するか、M&Aで吸収されるか、あるいは市場から退場するか。明確な差別化要因を持たないSaaSが生き残るのは、極めて困難になると見ています。

──なるほど。その二極化という文脈で、「SaaS is Dead」という言葉も聞かれるようになりました。これについてはどうお考えですか?

SaaSが終焉を迎えるかどうかは、そのベンダーだけが持つ独自のアセット、特に他社がアクセスできないデータや知財をどれだけ保有しているか否かにかかっています。

そうしたアセットを持たないSaaSは、もはや競争優位性を保てません。「SaaS is Dead」という言葉は、まさにそのようなSaaSに向けられたものだと考えています。

なぜなら、独自データに根差さない汎用的な機能は、今や生成AIを使えば1週間程度でプロトタイプが作れてしまうからです。

──なるほど。競争優位性という点では、既存のSaaSにAIを後から組み込む「後付け型」と、ゼロからAIを前提に設計された「AIネイティブ型」とでは、どちらに分があると思われますか?

業界にもよりますが、基本的には既存SaaSの方が有利なポジションにいると考えています。なぜなら、彼らは長年かけて築き上げた顧客基盤と、AIの燃料となる膨大な独自データという、圧倒的なアセットをすでに保有しているからです。

一方、AIネイティブSaaSがその牙城を崩すには、既存企業が模倣できないほどの圧倒的な開発速度と技術的優位性が絶対条件となります。

既存企業がAI対応を完了したり、法規制のような新たな参入障壁が生まれたりする前に、市場を席巻できるか。まさに、ディスラプター(破壊的創造者)としての真価が問われることになるでしょう。

その条件を満たせばAIネイティブSaaSは非常に強力ですが、そうでなければ厳しい戦いを強いられます。両者の明暗を分けるのは、まさにその一点です。

──今後5年、10年というスパンで見た時、AIエージェントが自律的にタスクをこなすようになった世界で、SaaSの役割はどう変わるとお考えですか?

非常に興味深い論点ですね。私は、SaaSの役割はより物理的な世界、つまりロボティクスへと向かうと考えています。

10年という時間軸で考えれば、SaaSの機能はロボットへの「組み込み型」になっている可能性が高いでしょう。現在のAIモデルの進化速度と、ロボット工学の急速な発展を考えれば、これは十分に現実的な未来です。

特にロボットAIの進化スピードは驚異的ですよね。

Google DeepMind出身の優秀な研究者たちが次々と独立し、革新的なロボットAIのスタートアップを立ち上げています。

この潮流は無視できません。ソフトウェア上での業務自動化はAIエージェントが担い、SaaSが提供してきた価値は、いずれ物理的な動作を伴うロボットへとその主戦場を移していく。私はそう予測しています。

AI革命の波が、ついにロボット分野にも到来しつつある。特に、大規模言語モデル(LLM)をロボットの行動生成に応用するアプローチが大きな成果を上げ始めた。

GoogleでロボットAI開発を率いてきた精鋭たちが設立したスタートアップ「Physical Intelligence(PI)」は2024年、基盤モデル「π0(パイゼロ)」を発表。これにより、乾燥機から衣類を取り出して畳む、卵を割らずにケースに収めるといった、極めて繊細なタスクの実行が可能となった。

テスラの「Optimus(オプティマス)」に代表される人型ロボットも、実用化の段階へと移行している。一方で、バッテリー駆動時間の短さや、ハードウェアとソフトウェアの複雑な統合といった課題は根深い。そのため、一部では急速な普及に懐疑的な見方も存在する。

しかし、技術が着実に進歩していることもまた事実である。

──ソフトウェアであるSaaSが、物理的なロボットと融合していく、つまりオフィスにロボットがいるのが当たり前になる、というイメージでしょうか?

はい。隣にいるロボットに「最近連絡していない顧客は?」と聞けば、瞬時にリストアップし、指示すればフォローメールまで送ってくれる。そんな世界が10年以内に来ると考えています。

──その世界では、現在のWebを介して提供されるSaaSは、どのような役割を担うのでしょうか?

そこが重要な論点です。隣にいるロボットに音声で指示すれば済む世界で、人間がPCの画面を操作する必要があるのか。SaaSは「インターフェース」という概念そのものを問われることになります。

現実問題として、ロボットの社会実装はすでに始まっています。

中国では一般家庭向けのアシスタントとして低価格な人型ロボットが販売されるなど、その活用は特定の領域に留まりません。オフィスワークはもちろん、介護や製造業といった、これまで機械化が困難だった幅広い分野への進出も時間の問題でしょう。

その時、SaaSというモデルが独立して生き残れるかには疑問があります。ロボットの機能にうまく統合(インテグレーション)されるのか、あるいは独立したSaaSとして存続する未来があるのか。その分岐点に強い興味を持っています。

──ロボットがビジネスの現場に入ってくる未来は、SaaSにとっても無視できないテーマになりそうですね。

それに加え、どの「端末」でSaaSが利用されるのか、という問題も浮上します。

例えば、PCが普及していない製造業の現場では、多くの情報が埋もれてしまっている。そうした場所にロボットが参入する価値は大きいでしょう。しかし、従業員全員がロボットという高価な端末を持てるわけではありません。

この「端末の多様化」という未来を見据え、SaaSは提供価値を再考する必要があります。

PC向けのSaaS、ロボット向けのSaaS、あるいはロボットに組み込むアプリケーションという形もあるかもしれない。人間とロボットがハイブリッドで利用するSaaSという世界線も考えられます。

未来を正確に予測することはできません。だからこそ、こうした様々な可能性に思考を巡らせ、戦略を練り続けることが、今できる唯一のことだと考えています。

──AIを活用したSaaSが数多く登場するなかで、「Kikuvi」は、どのような点で差別化を図っているのでしょうか?

「Kikuvi」は、一言で言えば「AIによるヒアリングの自動化」サービスです。

例えば、今回のようなインタビューも自動で実施できます。ただし、プロのインタビュアーが行うような100点満点のヒアリングはできません。

その代わり、80点から90点という質の高いヒアリングを、完全に自動化できます。さらに、100人規模で同時にヒアリングを実施することも可能です。ここに我々の価値があります。

──「ヒアリングしたい相手は多いものの、時間がなくて実施できない」というケースで特に価値を発揮しそうですね。一方で、ヒアリングは会話の流れを読むなど、AIには難しい領域かと思われますが、その点はどうクリアされているのでしょうか?

おっしゃる通り、単純なAIによるヒアリングは非常に困難です。なぜなら、優れたヒアリングは、用意した質問リストをなぞるだけでは成立しないからです。

相手の発言に応じて質問の順番を変え、深掘りすべき点を瞬時に見抜き、仮説を立てながら対話を進める必要がある。さらに、残り時間を加味しながら質問内容を変えなければならない。「残り5分」と「残り25分」では、聞くべきことの優先順位が全く異なります。

「Kikuvi」の独自性は、まさにこの点にあります。

残り時間を常に計算しながら、「どの問いを、どの深さで聞けば、最も情報価値が高まるか」をAI自身がスコアリングし、自律的に最適な質問を選択し続けるのです。この時間軸を考慮した動的な質問生成ロジックこそがコアバリューの一つです。

──単に質問を繰り返すだけではないのですね。

はい、もう一つのこだわりが「チャットUIの限界を超えること」です。

ほとんどの人がChatGPTを使っていると思いますが、AIが何を学習しているか分かった上で活用しているケースは少ない。分からないまま質問することで、ハルシネーションが起きてしまいます。

この問題の解決策として、RAG(検索拡張生成)※が登場しました。

例えば、この技術を社内チャットに応用する場合、AIは社内データベースを検索し、その情報を基に回答します。これにより、“知ったかぶり”を防げます。

しかし、肝心の元データが整理されていなければ、AIは必要な情報を見つけられず、「何も答えてくれないAI」が生まれてしまう。これは、ユーザー体験を著しく損ないます。

※外部情報の検索を組み合わせることで回答精度を向上させる技術のこと

これらの問題に共通するのは、「AIが何を知っているか、人間側が分からない状態で質問してしまっている」という点にあります。

私たちは、相手が何を知っているかを前提に対話をします。それと同様に、AIにもAIが知っていることを聞く必要がある。しかし、従来のチャットUIだと「AIが何を知っているのか分からない」のです。

そこで私たちは、AIの「頭の中身」を可視化するUIを開発しました。チャット画面の横に、AIが学習したヒアリングデータなどを全て表示します。

これにより、ユーザーはAIの知識範囲を正確に把握できる。結果として、無駄な質問がなくなり、回答への「期待値のコントロール」が可能になります。

Kikuviのデモ画面

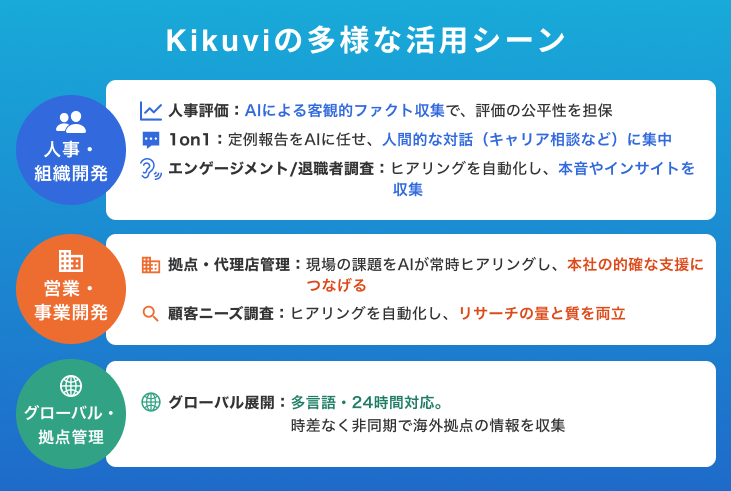

──技術的な優位性はよく分かりました。具体的には、どのような業界やシーンで、このサービスの価値は発揮されるとお考えですか?

代表的な例を挙げますと、大手自動車メーカー、官公庁、コンサルティングファームなど、活用シーンは多岐に渡ります。

例えば人事領域では、退職者インタビューやエンゲージメントサーベイ、過去の経験のヒアリングなど、活用の幅は広くあります。

ヒアリングをAIで行うことのメリットは、マネージャーの主観的バイアスを排除し、ファクトに基づいた人事評価や組織改善に活用できることです。

営業領域では、販売代理店の課題ヒアリングなどですね。本社が全代理店にヒアリングするのは困難ですが、「Kikuvi」のリンクを共有するだけで、AIが24時間いつでも悩みを深掘りしてくれます。本社は、その結果を基に的確なフォローアップが可能になります。

──なるほど。「アンケートでは深層心理まで探れない。だからヒアリングがしたい。しかし、そのための時間や人材が足りない」という課題を抱える企業にとって、まさに最適なソリューションですね。

それに加えて、相手が「人」ではなく「AI」だからこそ、かえって本音を引き出しやすい、といった側面もあるのですね。

【事例】販促DX事業における活用

多拠点・多人数から生まれる現場の“声”を定量データと統合し、活用することを目的にKukuviを採用

採用の決め手

──最後に、「Kikuvi」というプロダクトに込める想いや、その先に見据える社会についてお聞かせください。

私たちの根底にあるのは、人々を「不要な時間」から解放したい、という強い想いです。

例えばインタビューであれば、一次的なヒアリングはまず「Kikuvi」に任せ、80点の情報を得る。そして、そこで得た情報を基に、追加で15分コーヒーチャットをして、ウェットな関係の中で、人間性を引き出すこともできますよね。こうした豊かな時間の使い方を大切にしたいのです。

この想いこそが、「意味のない作業に奪われず、情熱と創造性あふれる日々を過ごせる社会へ」という、私たちが掲げるビジョンにつながっています。

私たちの理想は、自らの時間を使うことで、世の中の時間を生み出すこと。

例えば、一人の開発者が100時間を費やして、世の中の10,000時間を創出できるなら、私たちは迷わずその道を選びます。

──壮大なビジョンですね。

テクノロジーの歴史は、いつの時代も「時間の短縮」の歴史でした。私たちのプロダクトも、その本質に忠実でありたい。

「不要な時間」から解放され、誰もが本当に「価値ある時間」を過ごせる社会。「Kikuvi」を通じて、その実現に貢献し続けたいと考えています。

画像出典元:O-DAN

2026年2月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

【保存版】AI SaaSカオスマップ|業務効率化が叶うおすすめAIサービス

2025年12月~2026年1月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

建築業界のDXはどう変わる?アンドパッド代表・稲田氏が明かす「AI戦略の現在地」

コンプラ遵守は“無理ゲー”?労務課題を社労士とAIが解決したワケ

契約を「守る」から「活かす」へ、AI時代の経営を「データの正確性」で革新するContract Oneの挑戦

【速報】AI SaaSリリースラッシュ!2026年9月に見る最新トレンド

AI開発の進め方を専門家が解説!業務効率化・ナレッジ活用に役立つ、カスタムAIの第一歩

AIでSaaS営業の働き方は変化する。業界を俯瞰して「営業担当の未来」を考察

SaaSとAI、2026年上半期の動き ― 編集部が気になったトピック集