TOP > SaaS AI > SaaS×AI 戦略 > AI開発の進め方を専門家が解説!業務効率化・ナレッジ活用に役立つ、カスタムAIの第一歩

DX(デジタルトランスフォーメーション)の主役として普及したSaaS。しかし今、一部の先進企業ではSaaSを解約し、自社の競争力の源泉となる「カスタムAI」の開発へと舵を切る動きが加速している。

一方で、多くの担当者にとってAI開発は未知の領域だ。「何から始めるべきか」「従来のシステム開発と何が違うのか」「費用対効果は見合うのか」。こうした問いが、次の一手への決断を阻んでいるのではないだろうか。

本記事では、10年にわたりAI開発を手掛けてきた専門家にインタビューを実施。AI開発を成功に導く具体的なプロセス、失敗しないためのポイント、そしてカスタムAIの本質的価値まで、網羅的に解説する。

畠山 剛(株式会社NewFan代表取締役)

AI領域における約10年の豊富な開発実績をもとに、2023年に開発支援やAIシステムの構築を手がけるテクノロジー企業、株式会社NewFanを設立。

社内ナレッジの活用・業務効率化に特化した事業「ナレッジベース×AIエージェント」を主軸に、顧客の課題抽出から開発・運用までを一気通貫で支援する「AIソリューション」事業、さらに生成AIプラットフォームを活用した新たな広告事業「RAG広告」など、複数の事業を展開する。

目次

【PR】

──AI開発はどのようなプロセスで進んでいくのでしょうか。開発時の具体的なステップと期間の目安を教えてください。

まず、最初のステップとして初期ヒアリングを実施し、お客様が抱える本質的な課題を特定します。

この期間の目安は、通常1〜2週間です。

ヒアリングを経て、AI導入による課題解決の方向性が固まった段階で、次のステップである要件定義へと移行します。期間はプロジェクトの規模に準じますが、500万〜1,000万円規模の案件であれば、2〜3週間が一つの目安です。

この要件定義の主目的は、最終的なシステム全体を設計することではなく、PoC(概念実証)のゴールを明確に設定することにあります。

具体的には、PoCで目指すべき成果物と、本開発へ進むための成功基準を定義します。その上で、最終的なROI(投資対効果)から逆算して必要なシステム規模やAIの精度を算出。さらに、運用コストや社内体制といった事業全体の視点から、プロジェクトの実現可能性を評価します。

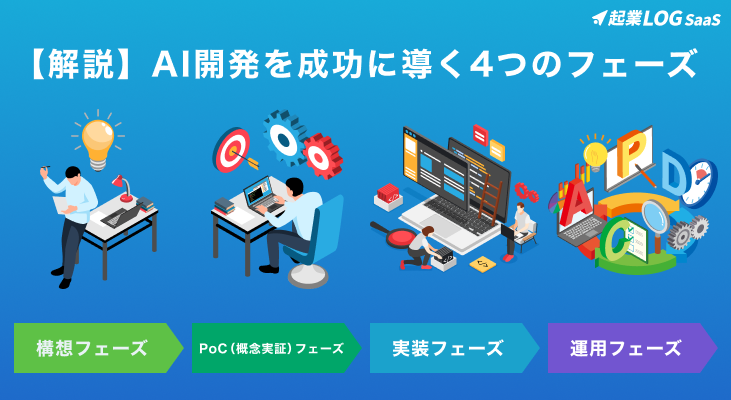

AI開発は、一般的に以下の4つのステップで進められる。特に、本開発の前に「本当に実現可能か」を小さく試すPoCフェーズを設けるのが、成功の鍵となる。

1. 構想フェーズ:AIで「何を」「どこまで」目指すかを決める専門家と相談しながら、ビジネス課題とAIで実現したいゴールを明確にする。

<ポイント>

本格的な開発に進む前に、アイデアが技術的に実現可能か、そして効果が見込めるかを低コストで検証する。

<ポイント>

PoCで得られた知見をもとに、実際の業務で使えるAIシステムを設計・開発し、現場に導入。

実際の利用データをもとに改善を続ける(PDCAサイクルを回す)ことが重要。

<ポイント>

──課題が明確でない段階からでも、ROIを意識した設計まで相談できるのは心強いですね。相談するにあたり、企業側で事前に何か準備しておくべきことはありますか。

開発企業にもよりますが、少なくとも弊社にご相談いただく場合、初期ヒアリングの段階で、お客様による事前の準備は特に必要ありません。

実際、「AIに興味がある」「業界の動向を知りたい」といった漠然としたテーマからご相談が始まるケースが大半です。

まずは対話を通じて、お客様と共に本質的な課題を特定し、明確化します。その上で、具体的な課題に関連する業務フローや関係部署といった、AI開発に必要な情報を調査・ご提供いただく、という流れになります。

──構想フェーズでの企業側の準備は不要ということですね。PoCフェーズ以降での注意点はありますか?

PoCフェーズ以降に限らず、AIプロジェクトにおいて重要なのは、データの「質」と「量」です。さらに、質の高いデータを継続的に供給し、AIモデルを改善し続けられるか。この「運用体制」を構築できるかどうかが、実質的にプロジェクトの成功を左右します。

さらに実装・運用フェーズにおいては、「ガバナンス体制」の構築も重要です。

AIは導入して終わりではなく、継続的にROIを評価し、改善サイクルを回し続ける必要があります。実際に利用している従業員からのフィードバックを吸い上げ、それを基に意思決定を下し、改善する。そのためには、現場の協力が不可欠です。

この一連のプロセスを動かすために、ガバナンスが求められます。

──一般的なシステム開発とAI開発では、どのような点が異なるのでしょうか?

両者の違いは大きく2点あります。それは「システムの性質」と「開発プロセス」です。

第一に、システムの性質が根本的に異なります。従来のシステムが「設計通りに正確に動く」ことを目指すのに対し、AIは学習データによって振る舞いが変わる「不確実性」を内包しています。これが最大の違いと言えるでしょう。

この不確実性があるため、開発プロセスも変わります。システム開発では、要件を固めて計画通りに進めるウォーターフォール開発が一般的です。

これに対し、AI開発では「何が実現可能か」を細かく検証しながら進めなくてはなりません。そのため、短期間のサイクルでPoC(概念実証)を回しながらROI(投資対効果)の達成を目指す、アジャイルやスクラムといった手法が用いられるのです。

──AI開発で失敗しないためのコツはありますか?

はい。先ほど申し上げたデータの質と量に加え、「社内のデータリテラシー醸成」と「推進体制の明確化」が重要です。

前者については、そもそもAI活用の具体的なイメージを描けていない企業は少なくありません。その場合、まずは基礎的なデータ集計やKPI分析から着手し、「データから何が分かるのか」という具体的な活用像を描いていただきます。このプロセスが、組織全体にデータを扱う文化を育み、AI活用の土台となるのです。PoCでは技術的な検証に加え、こうした組織的な土壌づくりまで含めて「自社はAIを有効活用できるか」を見極めること。それが成功に不可欠です。

後者については、特に導入・運用フェーズの責任者を定めておくことが重要です。過去には、PoCは成功したものの、運用責任者が曖昧であったために本開発に進めなかったお客様もいらっしゃいました。

──社内の体制づくりが、技術と同じくらい重要だということですね。

その通りです。ですから、我々もお客様の社内導入がスムーズに進むよう、AIを活用した業務改善の実現まで伴走支援しています。

──逆に、導入がうまくいきやすい企業の特徴はありますか?

そうですね、一番は、新しいことを柔軟に受け入れる企業文化があることでしょうか。

そういった文化がある企業様ですと、たとえデータが不足していても、初期の分析から長期的な戦略立案まで、非常にスムーズに進む印象があります。逆に、部署間の調整が複雑であったりと、変化への壁が多い企業様の場合は、どうしても導入に時間がかかってしまうかな、という印象です。

──最近はDifyのようなノーコードツールも登場し、専門知識がなくてもAIを導入しやすくなりました。こうしたツール活用と、本格的なAI開発とでは、どのような違いがあるのでしょうか?

ノーコードツールやローコードツールは、主に生成AIを手軽に利用するためのものです。たしかに、その場限りの課題解決には非常に有効です。しかし、長期的にデータを活用してAIの機能を拡張していくには、専門知識が不可欠となります。

我々のような専門企業が提供する価値は、まさにその点にあります。単にAIを導入するだけでなく、データをいかに蓄積し、業務効率化につなげるかという長期的な戦略まで含めてご提案できること。これが最大の違いです。

さらに、ノーコードツールで構築できるのは、あくまで汎用的なAIです。企業独自の専門業務に深く最適化された、いわば「カスタムAI」を開発しようとすると、ツールの汎用性がかえって足枷となるのです。

──専門業務に最適化されたAIとは、具体的にどのような事例があるのでしょうか?

歯科医療向けのシステム開発企業様からご相談を受け、AIによる業務効率化をご支援しました。現状の業務では、歯科医師がレントゲン画像を目視で確認し、虫歯や歯周病の位置と進行度を判断しています。この一連の診断プロセスをAIで支援し、業務を効率化できないか。そして、そのAI機能を既存のシステムに組み込みたい、というご依頼でした。

これはまさに、専門家の「眼」や判断をAIで補助する、専門業務特化型の典型的な活用例と言えます。

その他にも真贋判定AIモデル開発支援、AI OCR※の開発支援なども専門業務に最適化されたAI開発の例に挙げられます。

※AI技術を活用し、紙の書類を読み取り、テキストデータに変換する機能のこと

業種:建設機器販売会社

PJ期間:8ヶ月

PJ規模:10名

<ポイント>

前例のないAIモデル開発を、調査と多角的な検証で実現

AIによる真贋判定モデルを構築。

先行事例が少ない「NFTのプライベートチェーンでの活用」を実現するため、徹底した文献調査やオープンソースモデルの比較検証を実施。さらに、複数のアーキテクチャで並行してPoCを行うことで、最適なモデルを迅速に特定し、サービスの正式リリースへとつなげた。

業種:オフィス事業会社

PJ期間:12ヶ月

PJ規模:20名

<ポイント>

AI-OCRモデルの精度改善と開発体制の再構築支援

AI-OCRモデルの改善点が特定できず、精度の定量的な評価も困難な状況が課題であった。加えて、研究開発が米国で進められていたため、日本側のチームとの間に技術面・コミュニケーション面で深刻なギャップが生じていた。

これに対し、AI開発とデータ分析業務をリードする形で、要件定義から開発までを一貫して支援。AI-OCRモデルの定量的な精度評価手法を確立し、データに基づいたモデル改善を実行した。さらに、米国主導であった研究開発の技術移管をサポートし、日本側での自律的な開発体制を構築した。

結果として、市場で発生する問題に迅速に対応できるプロセスが整い、OCR正解率は15%以上向上。

こうした「ドメイン特化」のAI開発ができるのは、我々専門家ならではですね。

私自身、AIの黎明期から10年間、AI開発に携わってきました。その経験が「ドメイン特化」のAI開発を行う上での基盤です。特定の業務領域に深く踏み込んだAI開発力と、事業全体を見据えた戦略提案力。この2つが、ノーコードツールとの違いではないでしょうか。

──これからAI開発を進める場合、どのような課題の解決につなげるのがおすすめですか?

まず着手すべきは、「社内ナレッジを活用した業務効率化」です。実際に業務効率化のご相談は多く、企業が抱える共通の課題と言えるでしょう。

特に製造業など歴史の長い企業では、価値ある情報がデジタル化されず、紙の資料として眠っているケースが少なくありません。これでは、AIが人とパートナーのように連携して働くという理想の姿には到達できません。

そのため我々は「データ蓄積」の段階から、最終的なAIソリューションの導入までを一気通貫でご支援しています。

──社内検索システムや従来のFAQチャットボットとは、何が異なるのでしょうか?

違いは「ナレッジの貯め方」にあります。

例えば、紙の資料はAI OCRでデジタル化し、ファイルサーバーに散在しているような属人化したデータは、「ナレッジグラフ」という専門的な手法でデータ間の関係性を分かりやすく構造化します。この構築プロセス自体が、従来のナレッジ活用との大きな差別化点です。

さらに、構築したナレッジを「自動で更新し続ける」ことも可能になります。ナレッジベースは一度作っても更新しなければすぐに陳腐化し、使えなくなるのがAI業界では常識です。我々はその陳腐化を防ぎ、常に最新の状態を保つ仕組みに強みを持っています。

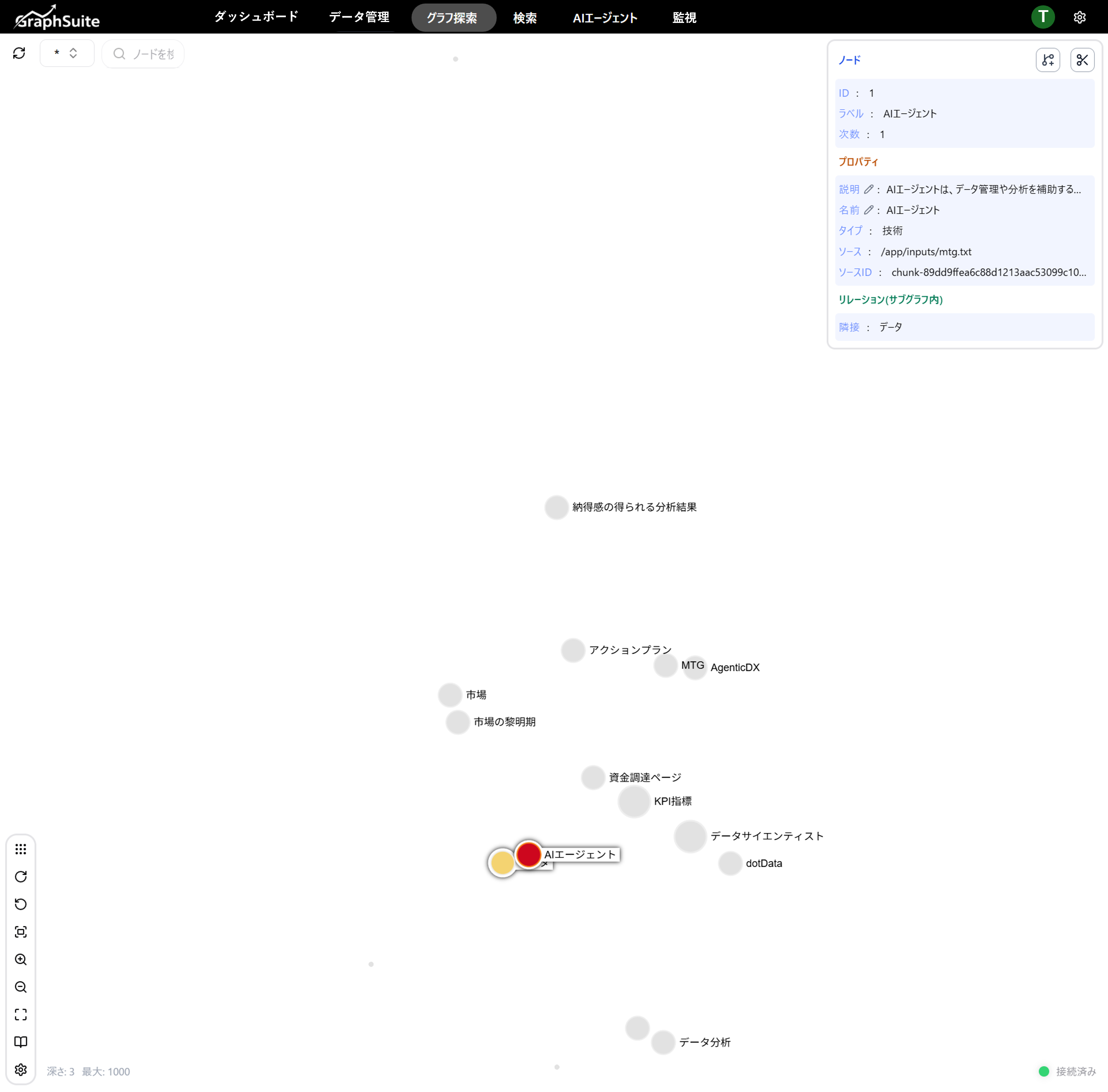

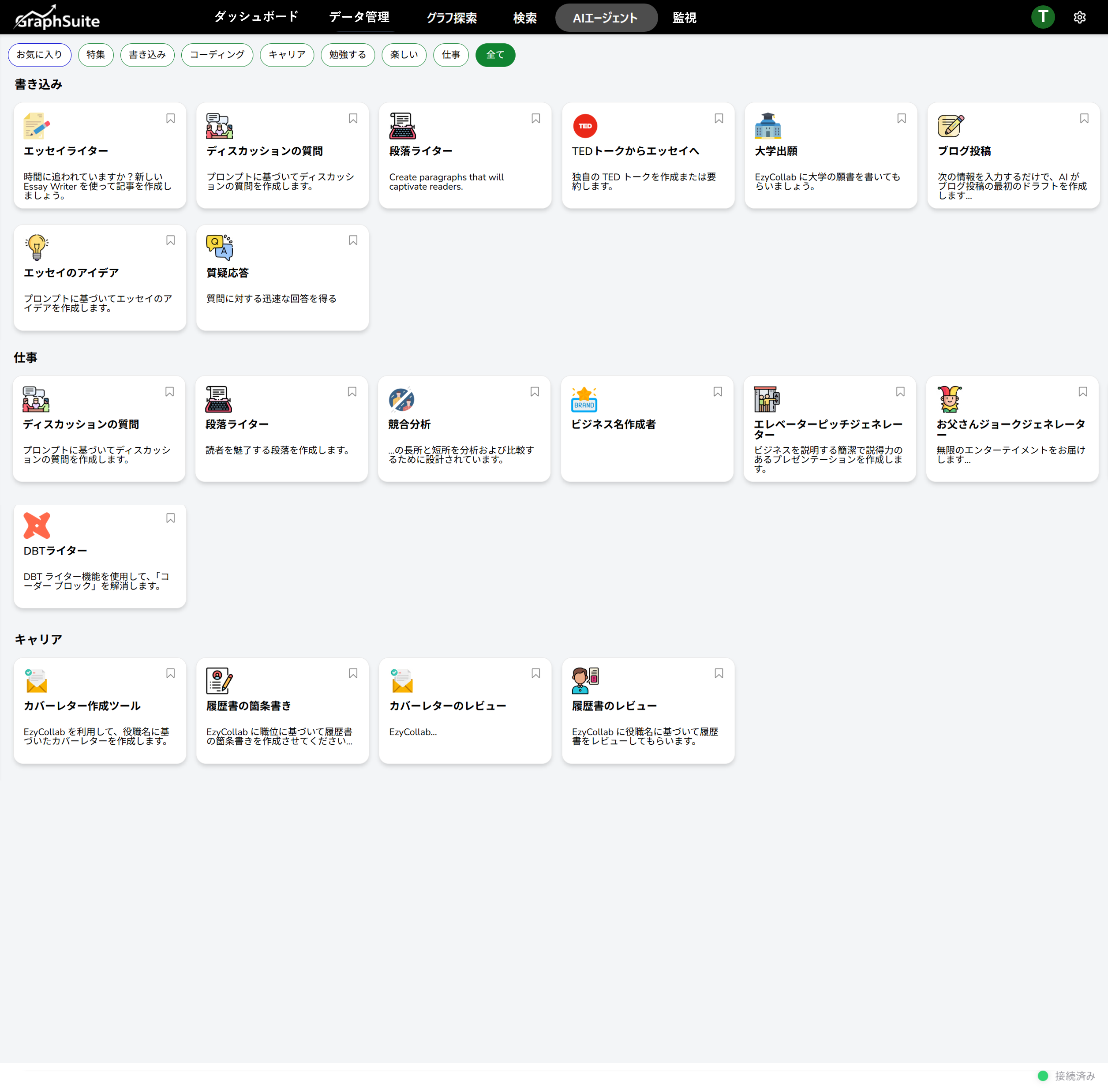

▼株式会社NewFanが提供するナレッジグラフのデモ画面

アップロードしたデータが、ナレッジグラフとして自動で構造化・可視化される

──つまり、従来は手作業が必須だったデータ管理そのものを、AIが代替するということですね。では、ナレッジを常に最新の状態に保つ仕組みは、どのように実現しているのでしょうか?

例えば、社内のファイルサーバーでは、日々新しいファイルが作成され、古いファイルは削除されるなど、人の活動によって常にデータ構造が変化しています。我々のシステムは、その変化をAIが常時監視します。そして、変更を検知するたびにナレッジグラフを自動で更新し、ナレッジベースを常に最新の状態に保つのです。

──AIエージェントが業務を自動化する具体例を教えていただけますか?

手順が決まっている月次レポートの作成業務などが典型例です。「データを分析するエージェント」「グラフを作成するエージェント」「サマリーを要約するエージェント」というように、複数のAIエージェントが連携します。それぞれが役割を分担し、段階的にタスクを処理することで、一つのレポートを完全に自動で作成することが可能です。

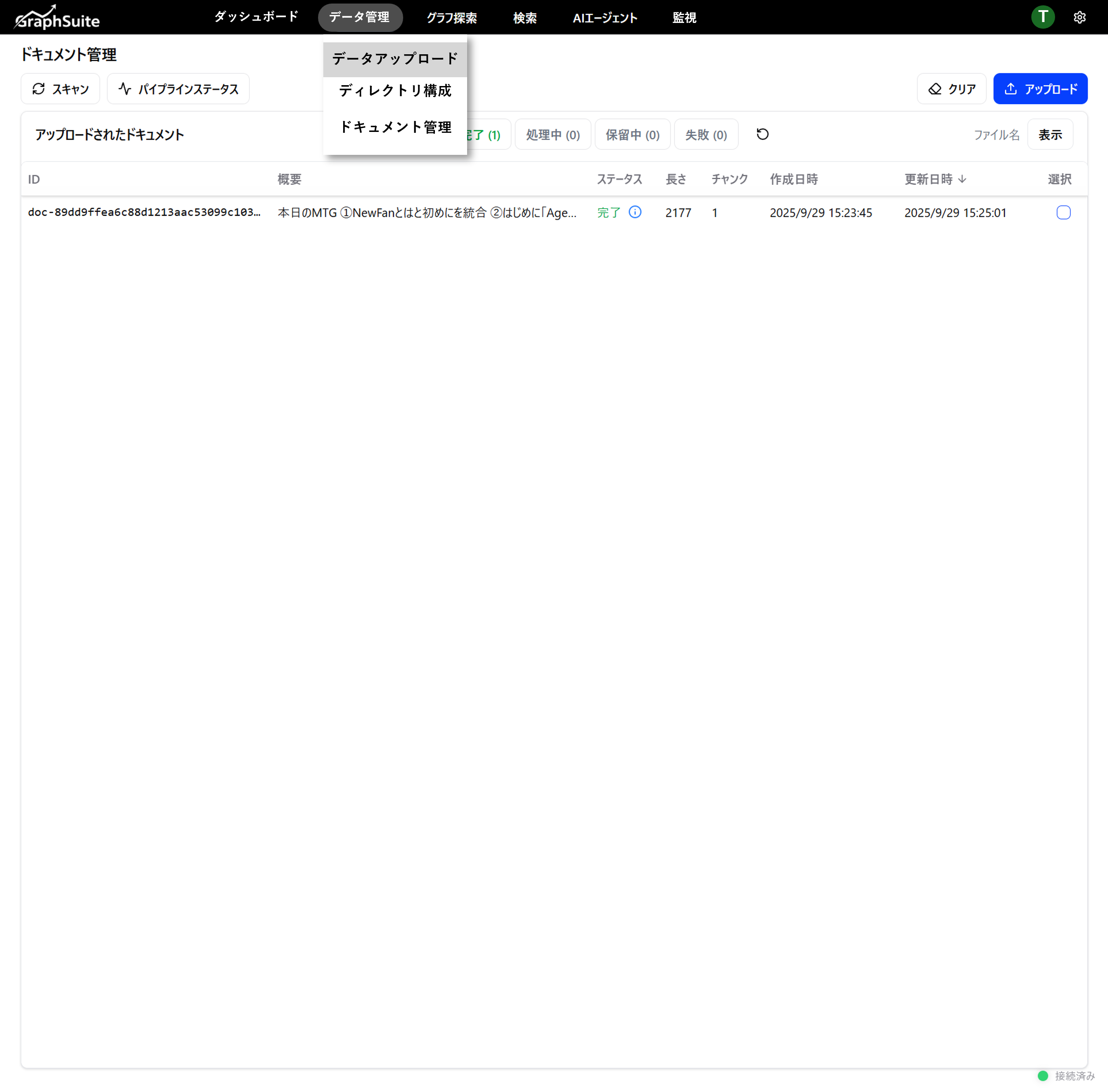

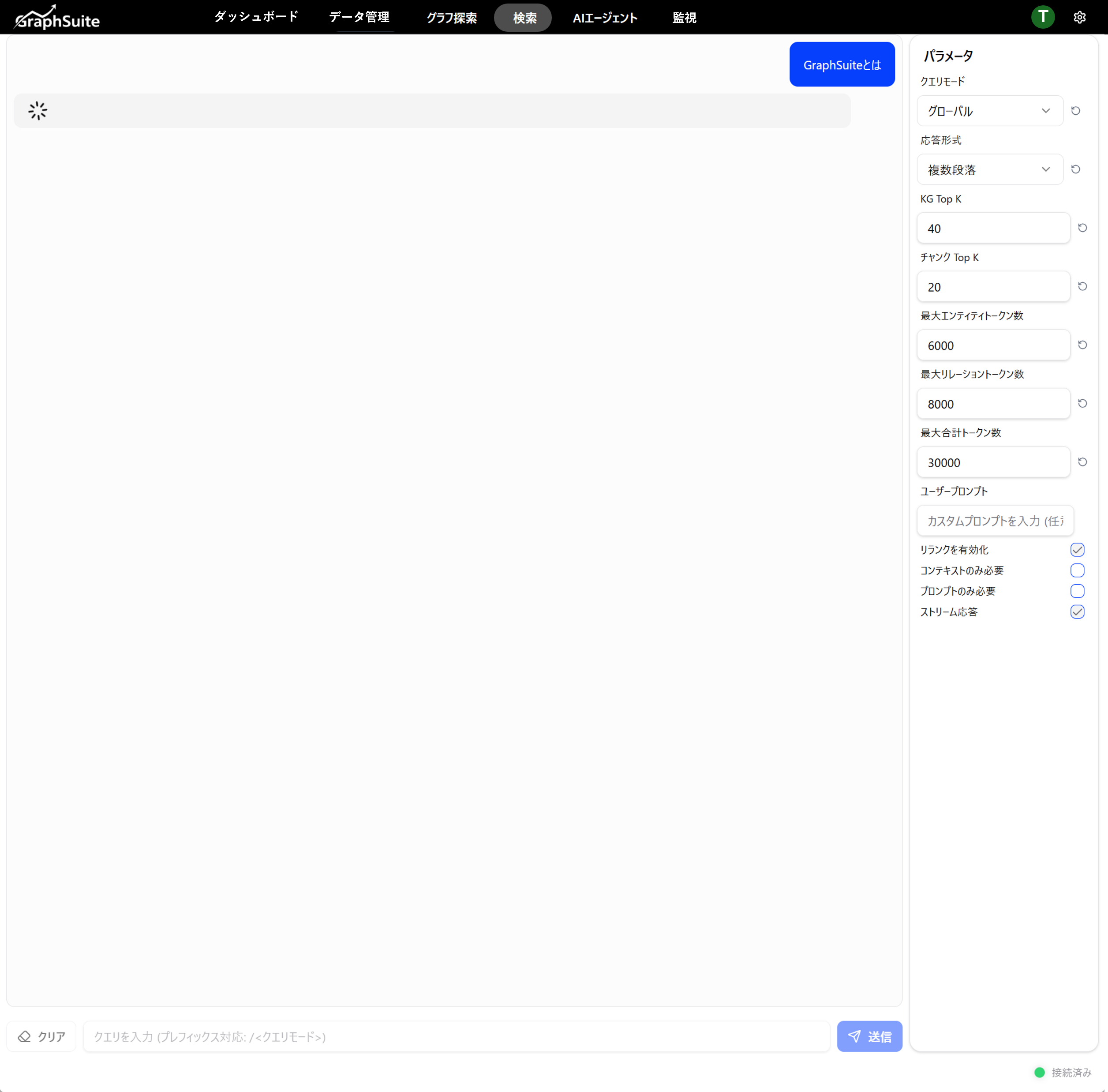

▼株式会社NewFanが提供するナレッジグラフのデモ画面

AIエージェントや検索機能により、直感的でスピーディーな情報検索が可能

──AI開発にはコストがかかる、というイメージがあるのですが……。

たしかに、本開発まで含めた本格的なプロジェクトでは、総額で1,000万円規模になることもあります。しかし、まずはPoC(概念実証)から効果を検証したい、というお客様向けに、スモールスタートプランもご用意しています。

もちろんプロジェクトの規模にもよりますが、例えば従業員50名未満の企業様であれば、弊社の既存ソリューションを応用することで、100万円の規模からPoCを実施し、効果を測定することが可能です。

──まずは投資対効果(ROI)をしっかり見極められる、ということですね。

おっしゃる通りです。ご担当者様が最も懸念されるのは、「期待した効果は本当に出るのか」という点でしょう。だからこそ我々は、このPoCの段階でROIを徹底的に算出します。

例えば「総額1,000万円の投資が、2年後には数百万円の利益に転換する」といった具体的な将来像を明確にご提示し、ご納得いただいた上で本開発へと進む。このステップが、お客様の不安を解消する鍵となります。

さらに、実運用フェーズにおいても定期的にROIをレポーティングし、システムの見直しやAIモデルの継続的な調整を行っています。

──開発のハードルが高いイメージがありましたが、スモールスタートからROIの算出まで一貫してご支援いただけるとのこと、大変心強く感じました。まずは一度ご相談してみるのが良さそうですね。本日はありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。我々は「そもそも、その課題解決にAIは本当に最適なのか」というゼロベースの視点からご支援しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

AIによる業務自動化は、単なる効率化以上の価値をもたらします。日々の定型業務にかけていた時間を大幅に削減することで、社員一人ひとりが、より付加価値の高い、創造的な仕事に集中できるようになるのです。それが結果として、組織全体のモチベーション向上にもつながると確信しています。

画像出典元:O-DAN

AI導入・開発に使える補助金ガイド|全5制度の選び方、申請手順、採択ポイントを解説

2026年2月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

【保存版】AI SaaSカオスマップ|業務効率化が叶うおすすめAIサービス

2025年12月~2026年1月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

建築業界のDXはどう変わる?アンドパッド代表・稲田氏が明かす「AI戦略の現在地」

AI-Native SaaSとは?既存SaaSとの違い・メリット・活用事例を徹底解説

生成AI搭載SaaSとは?導入のメリットと、選定時に知っておきたい5つの基準

コンプラ遵守は“無理ゲー”?労務課題を社労士とAIが解決したワケ

契約を「守る」から「活かす」へ、AI時代の経営を「データの正確性」で革新するContract Oneの挑戦

【速報】AI SaaSリリースラッシュ!2026年9月に見る最新トレンド