TOP > SaaS AI > SaaS×AI 戦略 > コンプラ遵守は“無理ゲー”?労務課題を社労士とAIが解決したワケ

AIを搭載したSaaSが増加する昨今、その真価が問われるのは技術力のみではない。事業ドメインへの深い理解、すなわち「誰が、何のために創ったか」である。

その好例が、大阪発のHRテックベンチャー、株式会社HRbaseだ。同社が手掛ける労務管理サービス「HRbase(エイチアールベース)」シリーズは、AI機能の導入以降、累計導入社数1,000社を突破し、急成長を遂げている。

特筆すべきは、開発を主導するのがエンジニアではなく、現場の課題を知り尽くした社会保険労務士のチームである点だ。

労務管理の最前線に立つ彼らは、AIをどのように活用し、いかに次世代の労務管理を実現するのか。本記事では、その背景と、彼らが描く労務管理の未来像に迫る。

三田弘道(株式会社HRbase 代表取締役)

大阪大学大学院在学中に社会保険労務士資格を取得。大学院卒業後、人事系ベンチャー企業にて労務管理アウトソーシング事業の立ち上げを経験。数多くの企業の労務課題と向き合う中で、テクノロジーによる課題解決の必要性を痛感し、株式会社HRbaseを創業。現在は代表取締役として、労務管理特化AI「HRbase」の開発を牽引する。

【PR】

──業界でもいち早くAIを導入されている印象ですが、いわゆる「AI系スタートアップ」ではない貴社が、なぜAIに着目されたのか、その背景にある課題と併せてお聞かせいただけますでしょうか?

私たちの事業は、社労士向けSaaS「HRbase PRO」から始まりました。これは、法改正に準拠した最新の資料や解説記事など、社労士が顧問先への説明や情報提供に用いる、質の高いナレッジを提供するサービスです。

しかし、良い資料を提供しているにも関わらず、ユーザーがそれを十分に「使いこなせていない」という課題がありました。

その最大の要因は、情報の検索性・発見性の低さ。どれだけ有益な資料を蓄積しても、ユーザーが適切なキーワードを知らなければ、必要な情報にたどり着けません。

さらに、たとえ情報を見つけ出しても、それがそのまま顧問先への回答として成立しない。資料を組み合わせ、顧問先の状況に合わせて回答を再構成するという編集プロセスが不可欠だったのです。

検索しにくい、そして編集プロセスが不可欠である。この2つの要因によって、質の高い情報を提供しているにも関わらず、お客様がそれを十分に活用しきれない。このジレンマこそが、解決すべき根源的な課題でした。

──その課題を、AIが解決するということですね。

その通りです。2022年11月のChatGPTの登場は転機でした。

生成AIの本質は、多様な情報源から最適なデータを抽出し、ユーザーの意図に合わせて編集・生成する能力にあります。これは、私たちが抱えていた2つの課題を根本から解消するものでした。

まず、生成AIは自然言語で投げかけられた曖昧な問いの意図を理解します。これは技術的に、情報の意味をベクトルで捉えることで、用語が完全に一致しなくとも関連性の高い情報を的確に抽出できるためです。さらに、そうして抽出した複数の情報をもとに、質問への回答として論理的な文章を自動で再構成します。

この「検索」と「編集」という二大ボトルネックを解消できる能力が、サービスの課題と合致しました。

それが生成AIに注目した理由です。

──AIに着目した背景がよく分かりました。 ここからは、その背景にある、より根源的な「労務管理」そのものの課題についてお聞かせください。

まず、労務管理そのものが、年々高リスクかつ高難易度になっているという時代背景があります。

昨今、「コンプライアンス」という言葉が示すように、ハラスメントや未払い残業代といった労働問題に対する社会の目は非常に厳しくなりました。かつて見過ごされがちだった問題も、何かあれば即座にSNSに書かれてしまう。 これに労働人口の減少に伴う人材不足が加わり、今や法令を遵守し、健全な労働環境を整備することは、企業存続の絶対条件となっています。

さらに、もう一つ課題があり、その「コンプライアンス」の遵守自体が極めて難しいという現実です。

労務領域では、労働基準法や育児・介護休業法、さらには健康保険・厚生年金保険・雇用保険といった社会保険に関する法令まで、守るべき法律が多岐にわたります。当然、コンプライアンスとはこれらすべてを遵守することを意味しますが、なかなか、これの正解例がない。

それにも理由があり、これらの情報が一元化されておらず、極めて断片的に存在しているのです。 例えば、雇用保険の窓口はハローワーク、健康保険の窓口は協会けんぽ、といった具合に法律ごとに所管が異なります。これは、Webサイト上の情報も同様で、厚生労働省や各機関のサイトに情報が点在し、書式や専門用語のレベルもバラバラです。

つまり、コンプライアンスを遵守するためには、網羅的に情報を把握するために各行政機関のサイトを巡り、難解な「役所文章」で書かれた無数の資料を読み解き、自社のケースに当てはめなければならない。もう、想像しただけで難しいと思いませんか。

遵守への社会的圧力は増す一方であるにも関わらず、それを実行しようとすると“無理ゲー”の領域に入る。この構造的な矛盾が労務の課題ですね。

──その根本的な課題を、AIはどのように解決するのでしょうか?

AIの強みである情報の変換能力により、難解な行政資料を読み解くといった作業の負担解消は、ChatGPTのような汎用AIでも可能になりました。

ただし、その資料の収集自体には汎用AIではまだ課題があります。資料の検索はインターネットでできますが、どのサイトが正しいのかという判断自体が難しい。

「HRbase」では、これらの課題に対応する仕組みとして、専門家チームが精査・構築した膨大な指示データを学習基盤とする独自のアルゴリズムを導入しています。これにより、参照する情報源の信頼性を担保すると同時に、ハルシネーションの発生を抑制する設計となっています。

──なるほど。いくらAIの処理能力が高くても、情報の「信頼性」が担保されなければ、実務では使えない。まさにその、汎用AIではカバーしきれない部分を、「HRbase」が担っているということですね。

専門家の知見とAIを融合させた、実務で使える労務サービス

株式会社HRbaseは、創業以来蓄積してきた実務に基づいた膨大な労務資料と、社労士チームの専門的ノウハウをAI技術と融合させた、労務管理特化AIを提供している。

この質の高い資料こそが、AIが「実務で使える」理由である。 同社はこの強みを活かし、2つのサービスを展開している。

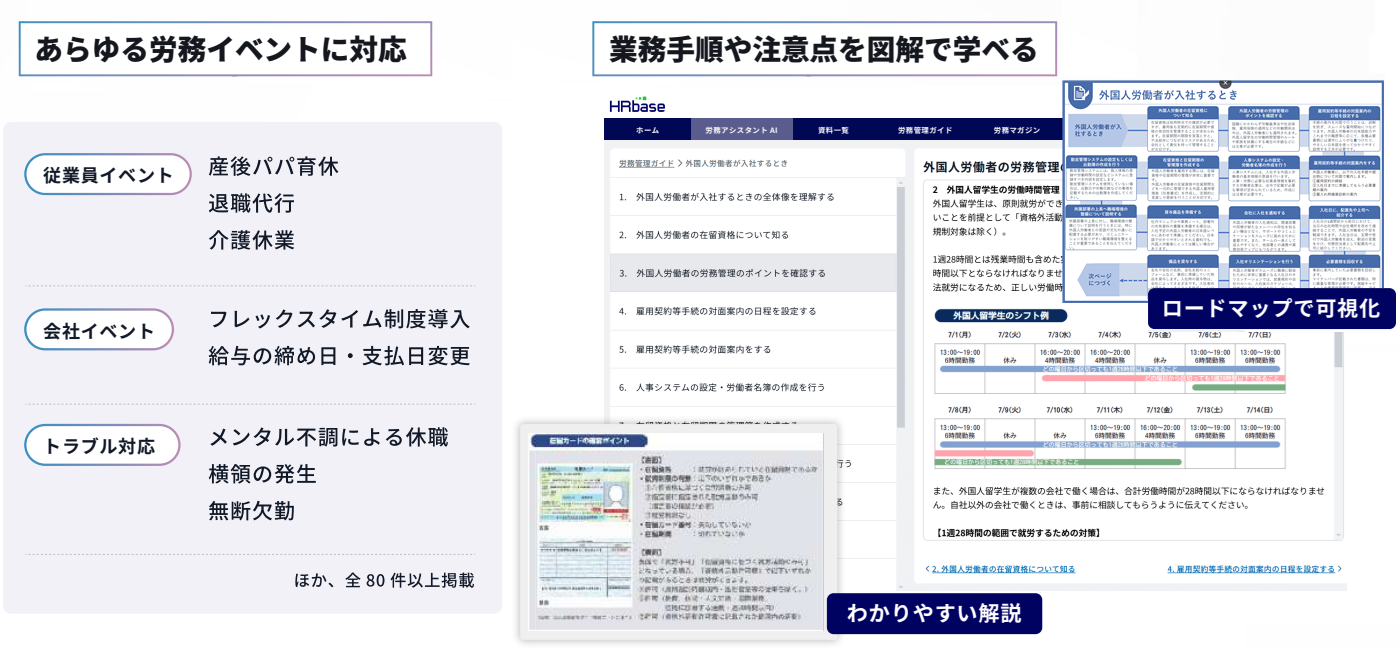

■ 企業向け「HRbase」

労務担当者の「調べる・書く・説明する」業務をAIが強力にサポートする。 一般的な労務情報検索に加え、就業規則などの会社ごとのルールをふまえて最適化された回答を生成。従業員の問い合わせ対応から法改正やトラブル対応まで、日々の実務で即戦力となるソリューションとして、業務効率化とコンプライアンス強化に貢献する。

■ 社労士向け「HRbase PRO」

人事労務の専門家である社労士の相談業務をサポートする。 労務の専門知識を深く学習したAIが、顧問先からの相談に対し、回答作成・根拠調査、資料作成を瞬時に実行。これにより、顧問先への迅速かつ高品質な対応が可能となり、事務所の生産性と信頼性を高める。

──「HRbase」と「HRbase PRO」、そして両サービスに搭載されている「労務アシスタントAI」は、具体的にどのような業務課題を解決するのでしょうか?

まず、社労士向けの「HRbase PRO」についてです。

社労士の業務において、顧問先への回答品質とスピードは信頼に直結します。そのため、自身の知識だけでなく、必ず客観的なエビデンスに基づいた回答が求められます。しかし、その根拠となる情報は各所に散在しており、調査には多大な手間と時間がかかっていました。結果として、回答が遅延したり、経験の浅い職員では対応が困難になったりといった課題が生じます。

それに対し、私たちのサービスに搭載されたAIは、関連資料の収集・要約を自動化し、調査にかかる時間を劇的に短縮します。

これにより、新人でも一定水準の回答が可能になり、ベテランは回答の最終的なエビデンスチェックを瞬時に行えるようになります。結果として、事務所全体の生産性向上とサービス品質の標準化に貢献するのです。

──企業向けの「HRbase」も、同様の課題を解決するのでしょうか?

はい、根底にある課題は同じく、「調査にかかる時間」です。

企業の担当者も自らインターネットで調べる、役所に問い合わせを行うといった調査をしています。しかし、厚労省の複雑なHPを探し回って疲弊したり、役所の電話窓口で待たされたり、担当者によっては曖昧な回答しか得られないなど、知りたい答えがすぐには手に入らないケースが少なくありません。

一方で、企業の課題としてよく挙げられるのが「属人化」の問題です。担当者個人にナレッジが蓄積し、退職によって社内のノウハウが失われてしまう。

そうした「調査時間の課題」と「属人化の課題」を同時に解決するのが、新たに搭載されたAI機能「労務アシスタントAI」です。

AIが生成する回答には、その文章がどの公的資料や専門資料にもとづいているか、エビデンスが明示されます。ユーザーは単に答えを知るだけでなく、その正しさを自ら確認できる。この検証可能性と担当者の経験に左右されない回答品質の安定こそが、実務で「安心」して使える最大の理由です。

──「安心」という言葉がありましたが、労務という専門領域は、担当者に特有の心理的負担を強いる側面があるのでしょうか。

労務担当者が抱える最大のペインは、効率化の課題以上に、常に付きまとう「不安」という感情です。私自身も社労士であり、また多くの労務担当者と接してきた中で、この点を強く感じています。

労務担当者は責任感が強い方が非常に多い。その責任感から「自分の知識が間違っていて、従業員や会社に不利益を与えてしまうのではないか」という不安に常に苛まれています。労務関連の法令をすべて漏れなく把握している、という「完璧さ」を証明するのは、いわば「悪魔の証明」に等しい。そんなの難しいじゃないですか。

にもかかわらず、ミスがあるとバシッと怒られたりするわけですよ。従業員から「これ間違ってるんじゃないですか」と言われると、心がキューッとなる。

それに対して、私たちのサービスを使うことで、法令と自社の就業規則の両方をふまえたエビデンスのある回答を得られる、知識の裏付けをしてくれる、「安心」を得られる。

それだけでも、担当者の心理的な負担を大きく変えるのではないでしょうか。

──そうした担当者の不安を未然に防ぎ、業務をサポートする機能が「HRbase」にはあるのですね。

はい。代表的なものが二つあります。 一つは、専門家チームが執筆する週次の「労務マガジン」です。時事ネタや季節ごとに必要な業務を分かりやすく解説しており、頻繁に行われる法改正などのキャッチアップを効率よく行えます。

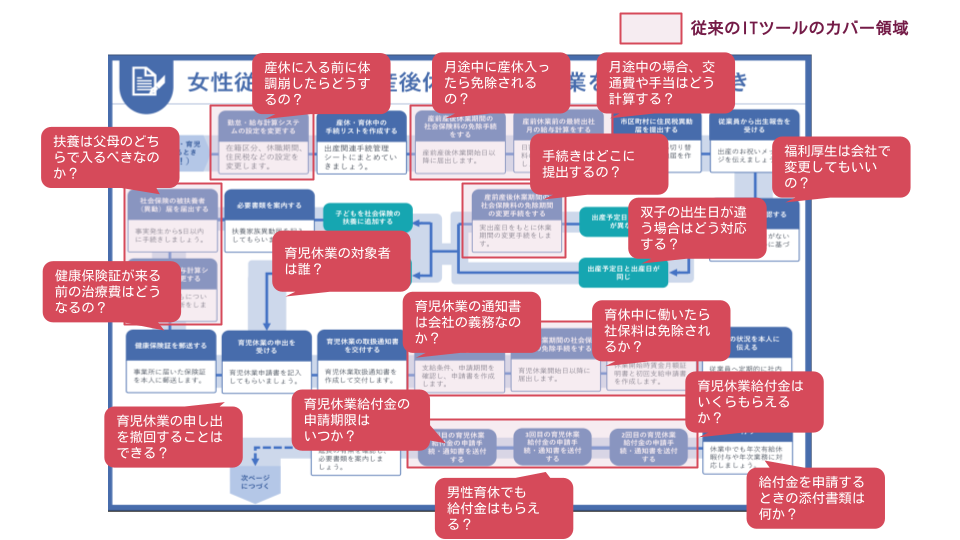

もう一つが、育児休業やハラスメントといったイベント発生時に、何をすべきかを網羅したマニュアル機能「労務管理ガイド」です。

国の資料には、統一マニュアルがありません。例えば育児休業給付金のマニュアルはあっても、育児休業といったイベント全体を俯瞰した統一マニュアルは存在しません。そのため、担当者は社会保険や雇用保険といった複数の法律・手続きの複雑な組み立てと、従業員に応じたカスタマイズを、自ら行う必要があります。

私たちのサービスは、こうした情報の分断をなくし、実務に即した網羅的な業務フローを提供することで、経験の浅い担当者であっても、常に自信を持って対応できる状態を創り出します。

労務管理ガイド

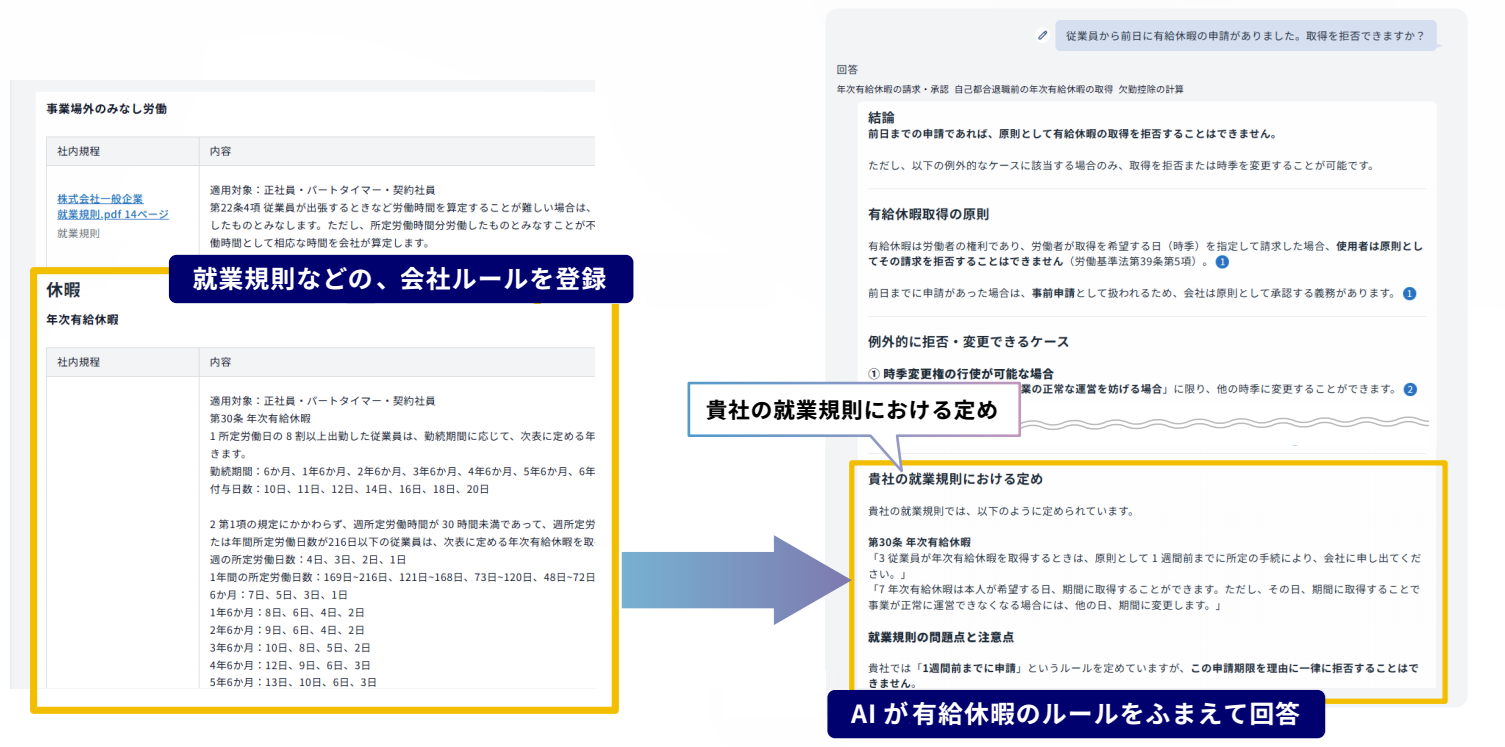

加えて、2025年10月には新機能もリリースしました。企業における労務管理は、一般的な法律知識のみでは対応できず、各社の就業規則や賃金規程といった個別のルールをふまえる必要があります。

今回のアップデートでは、それらの社内規定をAIに読み込ませることで、各社に最適化された回答を生成することを実現しました。

AIが会社のルールをふまえて回答

──情報の「検索性」や「編集コスト」といった具体的な課題から、担当者の「不安」という心理的なペインまで、「労務アシスタントAI」がいかに解決するのか、そのロジックが非常によくわかりました。ここからは、そのソリューションを生み出したご自身の思想についてお伺いします。そもそも、なぜ「労務×テクノロジー」という領域で事業をされているのでしょうか?

私の原点は、社労士としての実務経験にあります。大学院時代に社労士試験に合格して以来、一貫して労務の現場を歩んできました。そこで目の当たりにしたのは、企業の深刻な労務トラブルの数々です。

同じ人事領域でも、人事コンサルティングや人事制度、教育制度の構築といった業務が企業の「光」の側面を扱うことが多いのに対し、労務業務には企業の「影」、つまりトラブルと向き合う側面があります。従業員から内容証明が届き、訴訟に発展するといった深刻な事態も珍しくありません。経営者が時間とコストをかけて育てた人材との間に、些細なすれ違いから深い溝が生まれてしまう。そうしたつらい現実を数多く見てきました。

しかし、労務管理の健全化はやはり難しい。問題の穴を一つひとつ塞いでいくには、専門家として膨大な労力を投下する必要があり、当然それは高額な費用に跳ね返ります。経営者としては、「その費用をまず営業やマーケティングに投じたい」と考えるのが自然でしょう。

結果として、労務問題は後回しにされがちです。しかし、この問題は後になってより大きな代償を要求します。未払い残業代や損害賠償といった形で、当初の投資を遥かに上回るコストが発生し、経営者は「もう人を雇いたくない」とまで追い詰められてしまうのです。

そして、この争いでは誰も幸せになっていない。企業も、そして訴えた従業員でさえも、将来に禍根を残す。この「誰も幸せにならない不毛な争い」が、コストの問題で放置され続ける構造に、私は強い課題意識を抱きました。

──訴訟などに発展するとなると、非常に深刻な問題ですね。

おっしゃる通りです。ただ、そこまで重大な事態に至らなくとも、潜在的な問題は数多く存在します。

労務部門は従業員との重要な接点であり、「会社の顔」とも言えます。それゆえに、労務の対応一つで、従業員が会社に向ける信頼感は大きく左右されます。

例えば、担当者の回答に些細な誤りがあったり、対応が遅れたりするだけで、従業員は漠然とした不信感を抱きかねません。 そうした小さな不信感が蓄積し、エンゲージメントの低下を招き、最終的には離職の遠因となってしまう……。こうした可視化されにくいリスクも、実は多く潜んでいるのです。

──従業員をサポートするはずの労務部門が、かえって不信感の原因になってしまうというのは、非常にもどかしい事態ですね。だからこそ、テクノロジーによる根本的な解決が求められる、と。

私の人生、そして弊社のミッションは「働くをカラフルに」ということです。働くことを通じて、誰もが幸せになれる社会を実現したい。その思いが根幹にあります。人生の3分の1は仕事をしているのに「働くことがつまらない」と思いながら生きてくなんて本当、つらいなと。

労務トラブルは、その理想とは正反対の現実です。しかし、人力で解決しようとすると高コストになり、経営の意思決定を鈍らせる。このジレンマを解決できるのはテクノロジーに他ならない。 コストが発生するのは、人間が介在するからです。ITやAIが代替すれば、この制約から解放される。

放置され続けてきた労務領域の課題を、テクノロジーと掛け合わせることで解決し、誰もが前向きに働ける社会の土台を創りたい。それが、私の原体験としてあります。

──その創業の想いを原点に、AIというテクノロジーを用いて事業を展開されていますが、将来的にはどのような世界を実現したいとお考えですか?

私たちが目指すのは、単なる受動的なツールを超えた、労務管理領域における「AIエージェント」の確立です。 現在のAIは、問いに対して答える受動的な存在が主流です。そうではなく、専門家のようにユーザーの意図を先読みし、能動的に業務を提案・分解し、一部は実行までを担う。そんな自律した存在を、テクノロジーで実現したいと考えています。

──AIエージェントが、専門家のように自律して働く世界、ということですね。

その通りです。例えば、担当者が従業員の履歴書をシステムにインプットしたとします。現状のシステムは何も反応しませんが、AIエージェントはそれを「入社手続きの開始」と判断します。 そして、「内定通知書は発行済みですか?」「誓約書や身元保証書は取得しますか?」と能動的に問いかけ、必要であればドラフトまで作成する。人間が行っていた一連の定型業務を、AIが担うのです。

──なるほど。定型業務をAIに任せることで、人間の役割はどう変わるのでしょうか。

AIが業務の「土台」を整えることで、人間はより本質的で、価値の高い議論に集中できるようになります。

先ほどの例で言えば、「内定通知書を発行する」という作業はAIに任せればいい。社労士や労務担当者は「そもそも、なぜ我が社は内定通知書を交付するのか?」「何を伝えたら入社する人が安心できるか?」という人間にしか考えられない問いと向き合うことです。この問いに、AIと向き合いたい経営者はいないでしょう。

テンプレートの適用と微調整で完結するような業務は、その本質的な価値が低い。そうした業務はAIに代替させ、人は人にしかできない思考や対話に時間を使うべきです。

AIが業務基盤を整え、人間はより創造的で、やりがいのある仕事に集中する。私たちは、そんな未来を実現します。

──最後に読者へメッセージをお願いします。

従業員を雇用することはこれから、非常に重要かつ「難しいこと」になっていきます。しかし、雇用は止めてはいけない。

企業が成長するためには、AIがどんなに進化しようと、やはり人の力というのは絶対に必要であると考えています。

だからこそ、労務管理が企業の成長を阻むボトルネックになってはなりません。

「HRbase」が、そのボトルネックを解消する一助となれば幸いです。そして、皆様と共に企業の成長を支援できるパートナーとなれることを、心から願っています。

画像出典元:O-DAN

2026年2月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

【保存版】AI SaaSカオスマップ|業務効率化が叶うおすすめAIサービス

2025年12月~2026年1月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

建築業界のDXはどう変わる?アンドパッド代表・稲田氏が明かす「AI戦略の現在地」

契約を「守る」から「活かす」へ、AI時代の経営を「データの正確性」で革新するContract Oneの挑戦

【速報】AI SaaSリリースラッシュ!2026年9月に見る最新トレンド

AI開発の進め方を専門家が解説!業務効率化・ナレッジ活用に役立つ、カスタムAIの第一歩

大手外資系PEファンド出身の起業家が語る未来構想。「時間」の哲学が生んだAI SaaSとは?

AIでSaaS営業の働き方は変化する。業界を俯瞰して「営業担当の未来」を考察

SaaSとAI、2026年上半期の動き ― 編集部が気になったトピック集