TOP > SaaS AI > SaaS×AI 戦略 > 契約を「守る」から「活かす」へ、AI時代の経営を「データの正確性」で革新するContract Oneの挑戦

「契約」は、企業の意思決定の記録である

生成AIの急速な進化が、SaaSの構造そのものを揺さぶっている。

これまでユーザーインターフェースとデータベースが一体となって価値を生んできたSaaSが、AIによって再定義されつつある。

一方で、AIがもたらす“効率化”の波の中でも、変わらない価値がある。それが正確なデータだ。

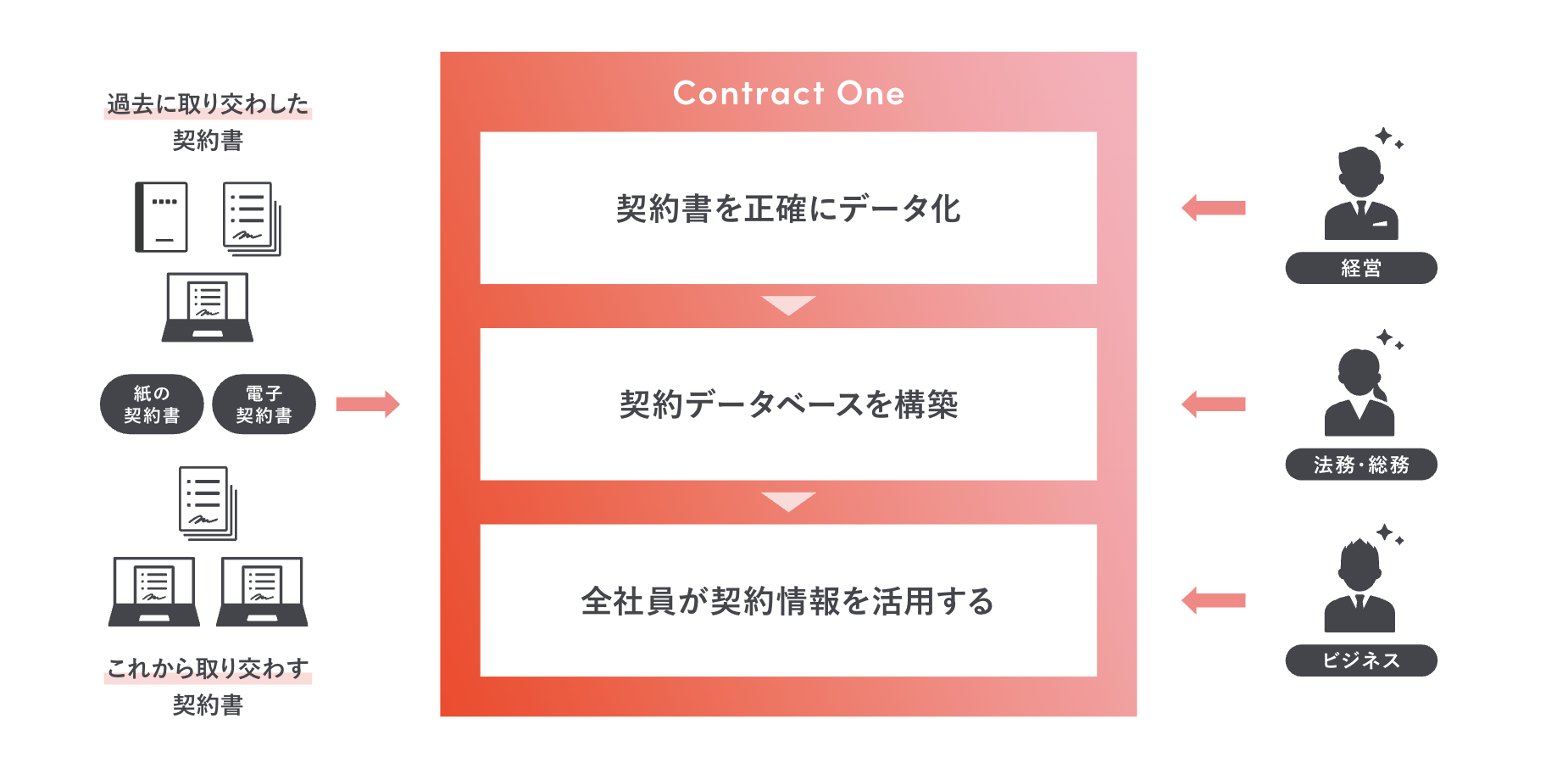

Sansan株式会社が手がける取引管理サービス「Contract One(コントラクトワン)」は、契約という膨大かつ複雑な情報領域を、ビジネスの意思決定のための資産へと変えることを目指している。

同社が見据えるのは、単なる業務の自動化にとどまらず、契約情報が情報資産になる世界だ。

契約書を正しく管理し、企業が自らの意思決定の履歴を正確に掴むことこそ、AI時代の経営基盤を支える鍵になる。

AIの時代において、SaaSは何を価値の中心とすべきか。そして契約管理は、企業経営にどんなインパクトをもたらすのか。

本インタビューでは、AI時代のSaaS戦略から、「Contract One」の開発思想、さらに契約データがもたらす経営変革までを紐解く。

保坂大樹(Sansan株式会社 技術本部 研究開発部 Contract One Unit プロダクトグループ プロダクトマネジャー)

大学院でデータサイエンスを専攻し、2020年に新卒でSansanに入社。入社後は名刺・請求書・契約書といった希少性の高いビジネスデータを活用した機械学習モデルの研究開発に従事。2024年からは取引管理サービス「Contract One」のプロダクトマネージャーとして、研究知見を事業へと橋渡しし、企業内データの新たな価値創出を推進している。

目次

【PR】

──AIの浸透によって、SaaSのあり方が大きく変化しつつあります。特に「契約」という情報量が多く複雑な領域では、どのような変化が起きるとお考えですか?

効率化が今後の大きなキーワードになります。契約書をはじめとする契約領域は、扱う情報が非常に複雑かつ膨大です。契約締結の背景や条文の意図を正確に理解するのは、一般的なビジネスパーソンにとって容易ではありません。

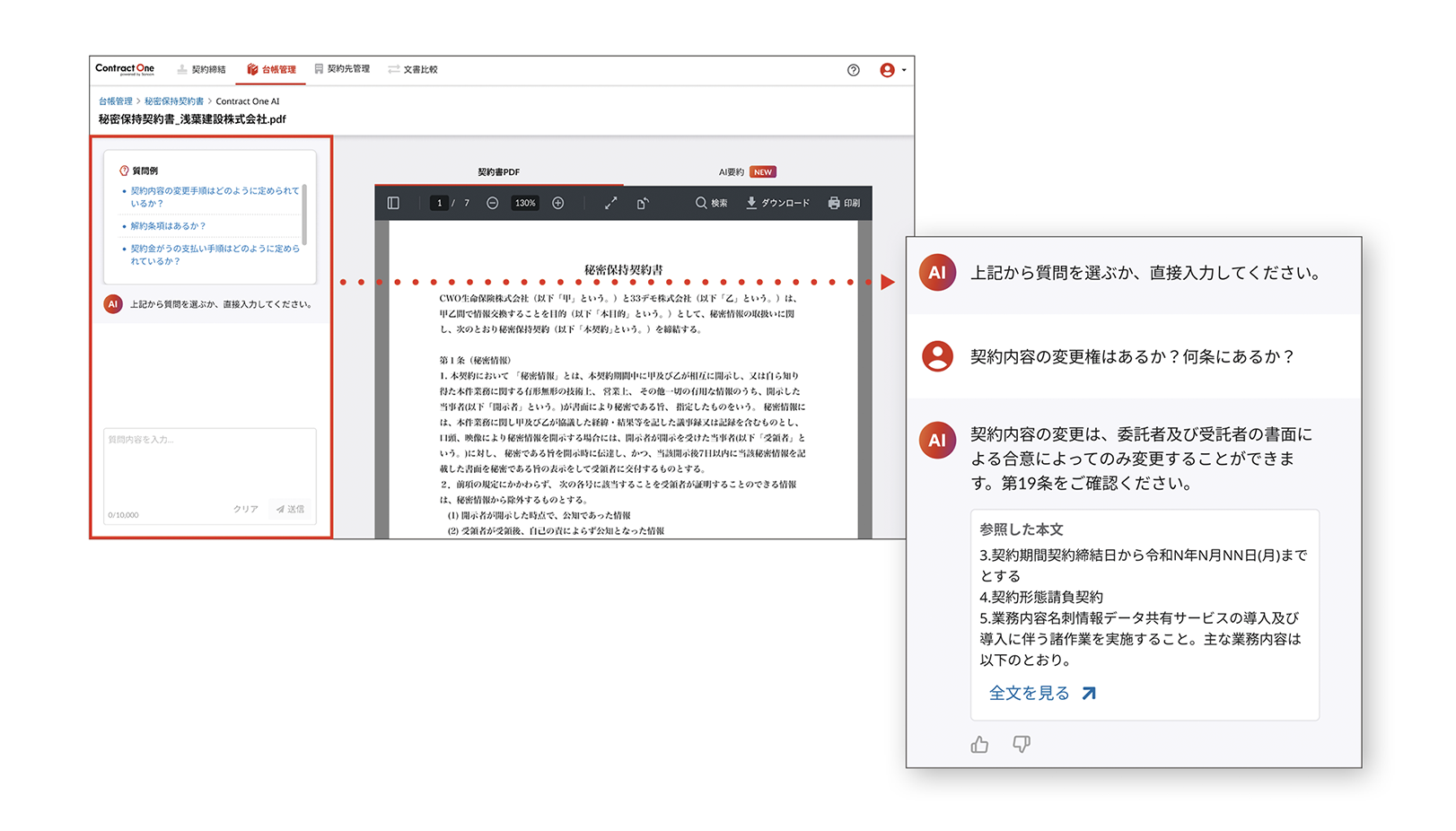

こうした中で、契約書の内容をより簡単に理解できたり、目的の契約書をスムーズに検索できたりといった効率化が進めば、契約書に関わることができる人が大幅に広がるはずです。

結果として、これまで専門職に限られていた領域にもアクセスしやすくなり、業務全体の生産性や透明性が高まっていくと考えています。

たとえば、法務部に問い合わせをする際も、単に依頼を丸投げするのではなく「なぜこの契約が必要なのか」「どんな背景でこの内容になっているのか」を理解したうえで相談する。そうした小さな意識の変化が広がっていくのではないでしょうか。

契約書の理解は時間のかかる作業ですが、要約機能などを活用して要点をすばやく掴めるようになれば、契約に関わるビジネスパーソンの業務は大きく変わります。

Contract One により契約書に関わることができる人が大幅に広がる

Contract One により契約書に関わることができる人が大幅に広がる

──今のお話にもありましたが、AIの活用が進むことで業務の効率化が加速しています。一方で、「AI時代におけるSaaSの本質はデータベースへとシフトする」といったSaaS全体の構造そのものも変わるのではという議論があります。保坂さんは、AI時代のSaaSのあり方をどのように見ていますか。

データベースの価値が相対的に高まっていくという点は確かにその通りだと思います。ただ、ユーザーインターフェースがすべて汎用AIに置き換わる未来は、少なくとも中期的には現実的ではありません。

対話型生成AIをはじめとする汎用AIは誰でも使えるようになりましたが、実際に業務レベルで使いこなせている人は多くありません。だからこそ、ユーザーの業務プロセスに寄り添った体験を丁寧に作り込むことが、より一層求められます。

したがって、SaaSにおいては、これまで以上に業務ごとに最適化されたユーザーインターフェースの提供や、ドメイン特有の知識をシステムに組み込む重要性が一層増していくと考えています。

契約書のような法務ドメインでいえば、専門知識をどう反映し、運用を支えるオペレーション体制をどう構築するかが鍵です。SaaSがこれまで提供してきた「業務に根ざした価値」は、AI時代でも変わらないと感じています。

また、弊社では長期的な視点でデータベースを戦略的に位置づける動きも着実に進んでいます。その一例として、「Sansan(サンサン)」におけるMCPサーバー※の提供を検討しており、ChatGPTやCopilot等の対話型生成AIから「Sansan」の必要な情報を自然言語で引き出せる環境の実現を目指しています。

※MCPとは、「Model Context Protocol」の略で、AIが外部のデータやサービスと連携するための共通ルール(プロトコル)。MCPにより、個別のサービスごとに異なる接続方法を用いる必要がなくなり、AIエージェントがより多くの情報やツールを効率的に利用できるようになる。

──業務に根ざした価値を実現するために、貴社は正確なデータ化を重視されています。なぜAIの活用において、精度の高いデータ化が不可欠なのでしょうか?

AIが組み込まれたサービスが増える中で、正確なデータの価値は一層高まっています。AIの出力にはどうしても誤りや虚偽が避けられませんが、私達が取り組んでいるような業務基盤に関わる領域では、その誤りが直接ユーザーの損失に直結します。

たとえば経理DXサービス「Bill One」では、請求金額を正確にデータ化しています。

この金額が誤っていれば、「0を一つ多く振り込む」といった重大なミスにもなりかねません。AIの出力は、もととなるデータの精度が下がるほど信頼性を失います。したがって、AIを信頼できるものにするためには、その基盤となるデータの精度を高める必要があります。

私達は、正確なデータに向き合い続けることこそ、AI時代におけるSaaSの本質的価値を支える柱であり、持続的な価値創造につながると考えています。

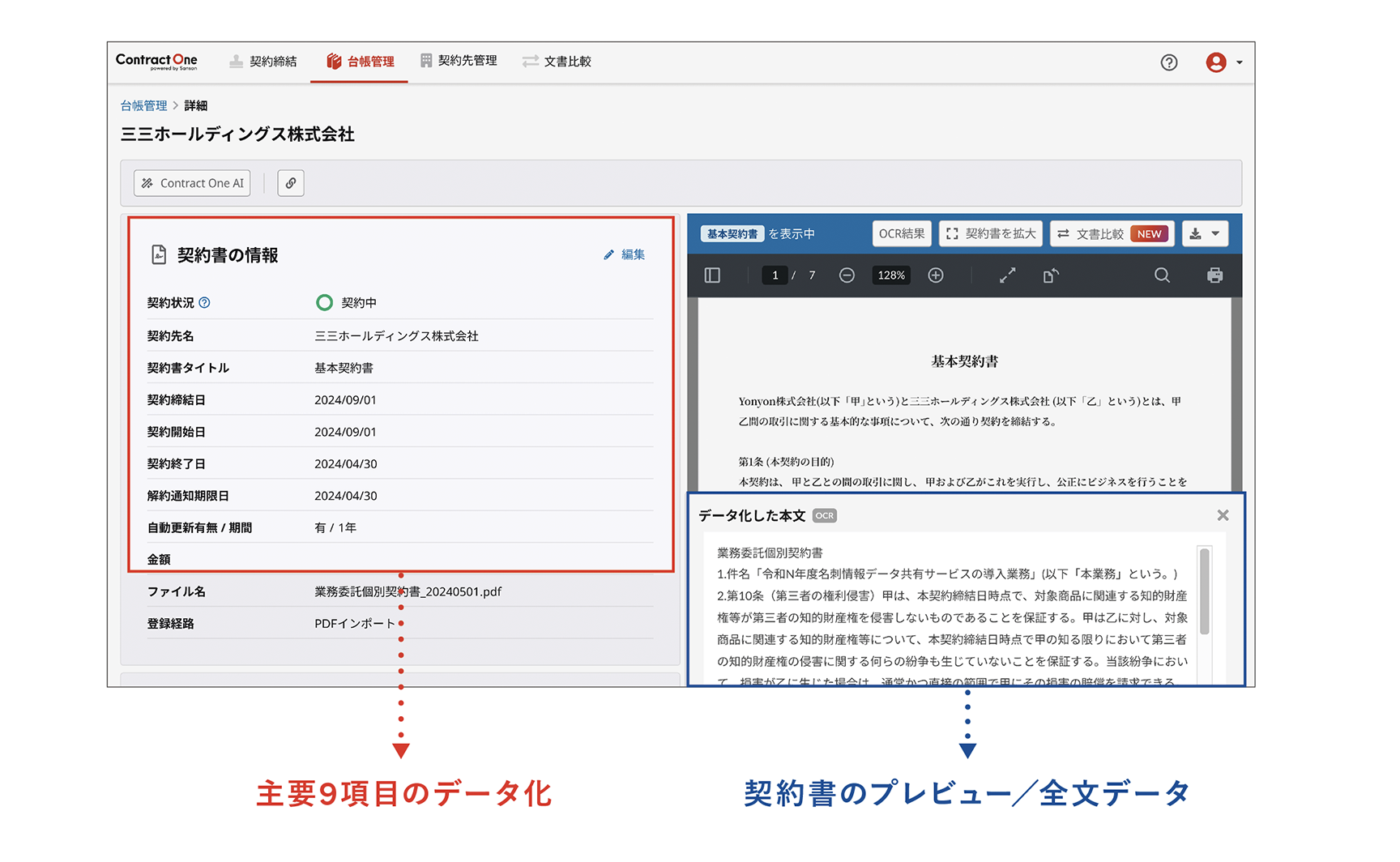

契約書が正確にデータ化される(Contract One デモ画面)

契約書が正確にデータ化される(Contract One デモ画面)

──まさにデータの質がSaaSの未来を左右するということですね。では単純にAIを機能として加えたSaaSとデータベースを価値の中心に据えたSaaSでは、今後にどのような違いが生まれるとお考えですか?

完全にデータベースだけに置き換わることはないにせよ、データそのものの価値は今後さらに高まると思います。特に正確性はユーザー体験に直結します。

たとえばデータの正確性が90%のサービスと99%のサービスでは、1回の処理だけを見ればその価値の差はそこまで大きくないように思えますが、年間で数万件のデータを扱うと、その差が生み出す影響は桁違いに大きくなります。

最終的に年間で10件のミスが発生するのと1000件のミスが発生するのでは、顧客体験の質がまったく異なるのです。

だからこそ、正確性へのこだわりには大きな価値があります。その積み重ねが、長期的に見れば大きな競争優位につながるので、正確なデータを継続的に積み上げることこそが、AI時代における最も確実で持続的な価値創造の基盤になると確信しています。

──データの正確性を貴社が追求してきた中で、取引管理サービス「Contract One」を提供されるようになったのはなぜでしょうか?サービスをリリースされた背景や、どのような課題意識があったのかを教えてください。

我々が向き合っているのは契約書の「管理」に関する課題です。契約には大きく、紙や電子契約による「締結フェーズ」と、その後の「管理フェーズ」があると思うのですが、私達は特に後者に注目しました。

契約書は、作成時には担当者がドラフト作成や交渉にリソースを割きますが、締結後の管理・履行の責任が宙に浮いているケースが多く、これが大きなリスクになります。たとえば、許諾を得てある商品を販売している企業が「いつまで販売できるのか」を把握していないといったケースです。

契約書に明記されていても業務の現場が認識していないことがあり、知らないうちに契約違反につながってしまうことがあります。

さらに、契約書は、企業のさまざまな部署の業務基盤になっているという側面もあります。

販売や調達、提携などあらゆる活動の土台にあるこの情報をしっかり管理することで、企業のビジネス全体を加速できるのではないか。そうした思いから、契約書管理に特化したサービスとして「Contract One」を開発しました。

──契約書というと、いまだ紙の形で管理されている企業も多い印象です。フォーマットもバラバラな中で、「Contract One」はそれを、AIと人間による確認を組み合わせることで、99%という圧倒的な高精度でデータ化しています。その技術的な裏側を教えてください。

おっしゃる通り、契約書の形式は企業ごとに異なり、非常に難易度の高い領域です。その中で私達が高精度を実現できている理由は、弊社としてこれまで名刺管理や請求書管理などの事業で培ってきた「AI技術」と「人力オペレーション」の組み合わせにあります。

すべてをAIに任せるのではなく、人が確認する工程をうまく組み込みながら、AIを活用してスケーラブルに処理する。そのバランスを最適化することで、99%という精度と大量処理の両立を実現しています。

完全自動化ではなく、人の力とAIの力を融合させる設計思想が、高精度のデータを実現する私達の強みになっています。

──正確にデータ化した契約情報を、単なる電子データではなく活用しやすい資産に変えていくことも重要かと思います。貴社ではどのように情報の資産化を進めているのでしょうか?

おっしゃる通り、電子化しただけでは契約書の価値を十分に引き出せません。真の意味で資産化するには、正確に構造化されたデータと活用しやすいユーザーインターフェースが必要です。

たとえば、契約書は締結後に覚書などで修正されることがあります。通常の管理方法では最新状態を把握できませんが、「Contract One」では契約書同士の関連性を自動的に紐づけ、「この契約にはこの覚書が関係している」といった情報をリンク表示できます。

また、商号変更や吸収合併などで取引先の社名が変わった場合でも、契約先を統合的に検索できるようにしています。単なる文字列検索ではなく、現実の企業関係を踏まえて情報を結びつける。こうした工夫が、契約データを生きた情報資産として活用できる状態につながっています。

──そうした情報資産化の先に、AIを活用してビジネスに還元する未来も見えてきます。たとえば営業活動や経営判断に活かすといった展望はありますか。

はい、まさに今後の方向性として営業活動や経営判断における活用を見据えています。たとえば、契約書そのものよりも契約先との関係性に焦点を当てると、新しい活用の可能性が広がります。

ある企業では、毎年お得意先と契約を結んでおり、発注内容を契約書として記録しています。

そのデータをもとに「今年は発注が減っているので新たな提案を」といった営業機会を発見することが可能になりますし、契約条件の適正化によって、今ある利益を守る、伸ばすといった対応もできます。

こうした分析を支えるのが、先ほど触れたような企業名などの情報の正確な統合です。商号変更や合併を跨いでも「同一企業」として追跡できるデータベースがあるからこそ、契約関係の全体像を把握できる。

実際、「Contract One」では契約先ごとの関係性をレポートとして可視化する機能も提供しており、ユーザーが次のアクションを起こしやすい環境を整えています。

──実際に導入された企業では、どのような成果が生まれていますか。具体的な事例を教えてください。

最も多いのは「紙の契約書をすべて電子データとして一元管理できるようになり、業務が効率的になった」という声です。

たとえば全国に拠点を持つ企業では、各地で契約書を分散管理しており、確認のために出張が必要なこともありますが、「Contract One」を導入すれば、東京のオフィスからでも大阪の契約書をすぐに検索・閲覧できます。これだけでも業務効率は大幅に改善します。

さらに進んだ事例では、外部環境の変化に応じて契約条件を見直すケースもあります。たとえば顧客に商品を発送する物流ルートを変更する際に、「該当する契約を「Contract One」で特定し、修正作業を迅速に進め、コスト削減にもつなげられた」といった契約の見直しによるビジネス改善の事例も出てきています。

契約書を管理するだけでなく、「ビジネスの意思決定を支える資産に変える価値」を実感いただける導入が増えてきています。

AIチャット形式の契約書検索画面(Contract One デモ画面)

AIチャット形式の契約書検索画面(Contract One デモ画面)

──「Contract One」が解決する契約書管理について、なぜ企業にとって契約書管理がそれほど重要なのか教えてください。

まず一つは、契約書管理が不十分なことで潜在的なリスクを抱えている企業が非常に多いからです。さらにもう一つは、契約書がビジネスの意思決定の記録であるという点です。

契約書には、「どの企業と、どんな条件で取引したのか」というビジネスの軌跡がすべて残っています。つまり、ガバナンスを強化するだけでなく、過去の契約データから新たなビジネスチャンスを見いだすこともできる。契約書管理は、リスク管理と事業成長の両面で重要な意味を持つと考えています。

──なるほど、契約書を正しく管理できていない場合には、どのような経営リスクが起こり得るのでしょうか?

具体的には、まず契約違反や取引トラブルのリスクがあります。たとえば販売可能期間を過ぎて商品を販売してしまったり、ライセンス契約の更新を失念して無断利用していたりすれば、契約先との信頼を損ねるだけでなく、違約金などの経済的損失にもつながります。

昨年、弊社が実施した調査※においても、ビジネス部門の約6割が契約違反を経験・見聞きし、契約違反による損失額は「1件あたり平均511万円」という結果が出ており、企業にとって非常に大きなリスクです。

さらに近年では、法改正への対応リスクも大きくなっています。下請代金支払遅延等防止法の改正や、フリーランス・事業者間取引適正化等法など、企業が遵守すべき法律は次々と変化しています。

現行契約が法に適合しているかを把握できていないと、知らぬ間に法令違反を犯してしまう可能性もあります。

結果として、企業としての信用を損なってしまうような経営的ダメージを避けるためにも、契約書管理は非常に重要なテーマです。

──一方で、まだ多くの企業が契約書管理を十分にできていない現状もあります。そうした企業は、具体的にどのような課題を抱えているのでしょうか?

これまでの管理方法は本当にさまざまです。きちんと台帳を作り、Excelなどで自社管理をしている企業もあれば、ほとんど管理できていないというケースもあります。

管理している企業であっても、台帳の更新作業やメンテナンスの負荷が非常に高く、結局は属人的になってしまうのが実情です。

弊社でも契約書管理についての実態調査を行っているのですが、想像以上に多くの企業が契約書を十分に把握できていない現状が明らかになっています。

つまり、多くの企業が「管理しているつもり」でいても、実際にはリスクが残っているというのが実態です。

──こうした管理の難しさを解決し、契約書を適切に管理できるようになると、企業経営にはどのような良い変化があるのでしょうか?

基本的な効果として、業務の効率化やリスク低減が挙げられますが、それだけではありません。「Contract One」を実際に導入いただいた企業では、想定以上のポジティブな変化も起きています。

一つは、契約条件の適正化による利益創出です。契約データを可視化することで、過去の条件や価格を見直し、より適切な取引条件に再交渉するケースが増えています。

もう一つは、営業機会の発見です。たとえば、契約先との契約履歴を分析することで、今期の発注量の減少を察知し、新たな提案を行う。そうした活用も実際に起きています。

当初はリスク回避を目的に導入された企業でも、今では契約データを「事業を伸ばす武器」として活用する動きが広がっており、私達としても手応えを感じています。

──契約書管理に課題を感じている企業も多いと思います。そうした企業は、これからどんな一歩を踏み出せばよいでしょうか?

契約書管理の課題は企業ごとに異なり、「これさえやれば解決する」という万能な方法はありません。ただし、契約書を管理しないことのリスクはどの企業にも共通しています。

法的リスク、信用リスク、そして経営判断を誤るリスク。だからこそ、まずは現状を可視化することが重要です。

「Contract One」は、契約書をデータとして見える化し、何かあった時にすぐ対応できる体制を整えるための経営インフラだと考えています。

まずは小さくてもいいので、契約情報を整える一歩を踏み出してほしい。その積み重ねが、企業の強さを根底から支えることにつながると信じています。

2026年2月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

【保存版】AI SaaSカオスマップ|業務効率化が叶うおすすめAIサービス

2025年12月~2026年1月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

建築業界のDXはどう変わる?アンドパッド代表・稲田氏が明かす「AI戦略の現在地」

コンプラ遵守は“無理ゲー”?労務課題を社労士とAIが解決したワケ

【速報】AI SaaSリリースラッシュ!2026年9月に見る最新トレンド

AI開発の進め方を専門家が解説!業務効率化・ナレッジ活用に役立つ、カスタムAIの第一歩

大手外資系PEファンド出身の起業家が語る未来構想。「時間」の哲学が生んだAI SaaSとは?

AIでSaaS営業の働き方は変化する。業界を俯瞰して「営業担当の未来」を考察

SaaSとAI、2026年上半期の動き ― 編集部が気になったトピック集