TOP > SaaS AI > AI×働き方 > AIは敵ではない!セールスの最前線が語る、AI時代をポジティブに捉える理由

「最近、周りでAIの話題がよく出るようになった…」

そう感じてはいても、日々の業務に追われ、具体的に何をすべきか分からずに焦りを感じているビジネスパーソンは多いのではないだろうか。同僚や上司には、今さら「AIってどう思う?」とは聞きづらい。

しかし、変化の最前線にいるプレイヤーたちは、すでにAIを日常の武器として使いこなし、その先のキャリアまで見据えて対話を進めている。

本記事では、セールスの領域で0→1(ゼロイチ)の立ち上げを数多く経験してきた、ミライズ株式会社の神田悠斗氏にインタビュー。「AI×働き方」をテーマに、トッププレイヤーたちのリアルな会話や思考法、そしてこれからの時代に求められる「賢いAI活用」について考えていく。

神田 悠斗氏(ミライズ株式会社)

新卒でのインサイドセールス組織の立ち上げを経験後、セールスフォース・ジャパンでのBDR(新規開拓営業)チームへの参画するなど、一貫してSaaSのセールス組織における「0→1(ゼロイチ)」フェーズを経験。その豊富な知見を活かし、現在はミライズ株式会社に1号社員として参画。営業支援事業のグロースを担っている。

(以下、敬称略)

目次

──最近、お仕事の関係者やご友人と、AIについて話す機会はありますか?

神田: そうですね。セールスに携わる人との会話では、必ずと言っていいほどAIの話題が出ます。

──やはり、皆さん関心が高いのですね。具体的にはどのようなお話を?

神田: 先日、某SaaS企業でインサイドセールスをしている前職の同僚と話したのですが、その企業では、AI活用がかなり進んでいて。例えば、インサイドセールスの事前調査では、AIに特定の指示を出すだけで、営業に必要な情報がすべて揃う仕組みが構築されているそうです。

──調査業務を、ほぼ自動化していると。

神田: それだけではありません。AIを相手にした営業のロープレも実践していると聞きました。様々な商談の録画・録音データをAIに学習させ、それを元にしたAIと何度も練習する。上司やマネージャーの時間を消費することなく、しかも相手がAIだから恥ずかしさもない。納得いくまで練習できるので、新人の立ち上がりが非常に早いそうです。

──ロープレまでAIが担っているとは驚きです。

神田: その他にも、お客様に提案する資料まで、商談の状況をインプットすればAIが「このケースなら、この資料とこの提案が良い」とレコメンドしてくれる設定もあるようですね。

──ここまで来ると、AIは単なる業務効率化ツールではなく、営業組織の成果を底上げする「パートナー」ですね。

──業務効率化はAIのポジティブな変化ですが、ネガティブな影響もあると思います。周囲の方と、そうした点についてお話しされることはありますか?

神田: 主に二点あります。

まず、「ああ、これってAIに投げたものをそのまま使ってるな」というのが、すぐ分かってしまうことですね。

AIで生成した文章だとわかると、受け手は一気に冷めてしまう。人間は、どこかで「人の温かみ」を求めているのだと痛感します。

もう一点は「AIによって仕事が消えていくのではないか」といった議論ですね。

AIで代替可能な時代だからこそ、周囲の優秀な方々とは「自分たちの存在意義って何だっけ?」という、価値の再定義についての話をよくします。

例えば、電話営業ですらAIが担う時代に「人間が電話をかける意味は何か」と突き詰めると、やはり「相手の心を動かす」といったコミュニケーションに行き着くんです。

──相手の心を動かすコミュニケーション、ですか。

神田: はい。人間って、論理的ではない、不合理な決断をしてしまうことも多いじゃないですか。その不合理さに「正論」ではなく「共感」で寄り添えるのは、多様な経験を積んできた人間にしかできない。

AIと壁打ちして作った戦略やセールスストーリーも、最終的に相手に届け、心を動かすのは人間の役割です。感情で通じ合うことは、人間にしかできない。

そのためのコミュニケーションスキル、つまり「この人に任せたい」と思ってもらえる信頼関係を築く力は、今後ますます価値が高まると思います。

──「AIに仕事を奪われる」と言われる時代だからこそ、人間にしかできない価値提供が重要ですね。「AIに丸投げ」にならないためには、何をすべきだと考えていますか?

神田: AIが生成したアウトプットを、自分の価値観で信頼できるか判断する、そのような「判断軸」を持つことが重要だと思います。

この軸が定まっていればアウトプットが間違っていたとしても軌道修正できますから。

──お話の端々から、神田さんご自身がAIをポジティブに捉え、楽しんでいる様子が伝わってきます。

神田: そうですね。仕事だけでなく、趣味でAIに触れている時間も多いかもしれません。

──趣味、ですか?

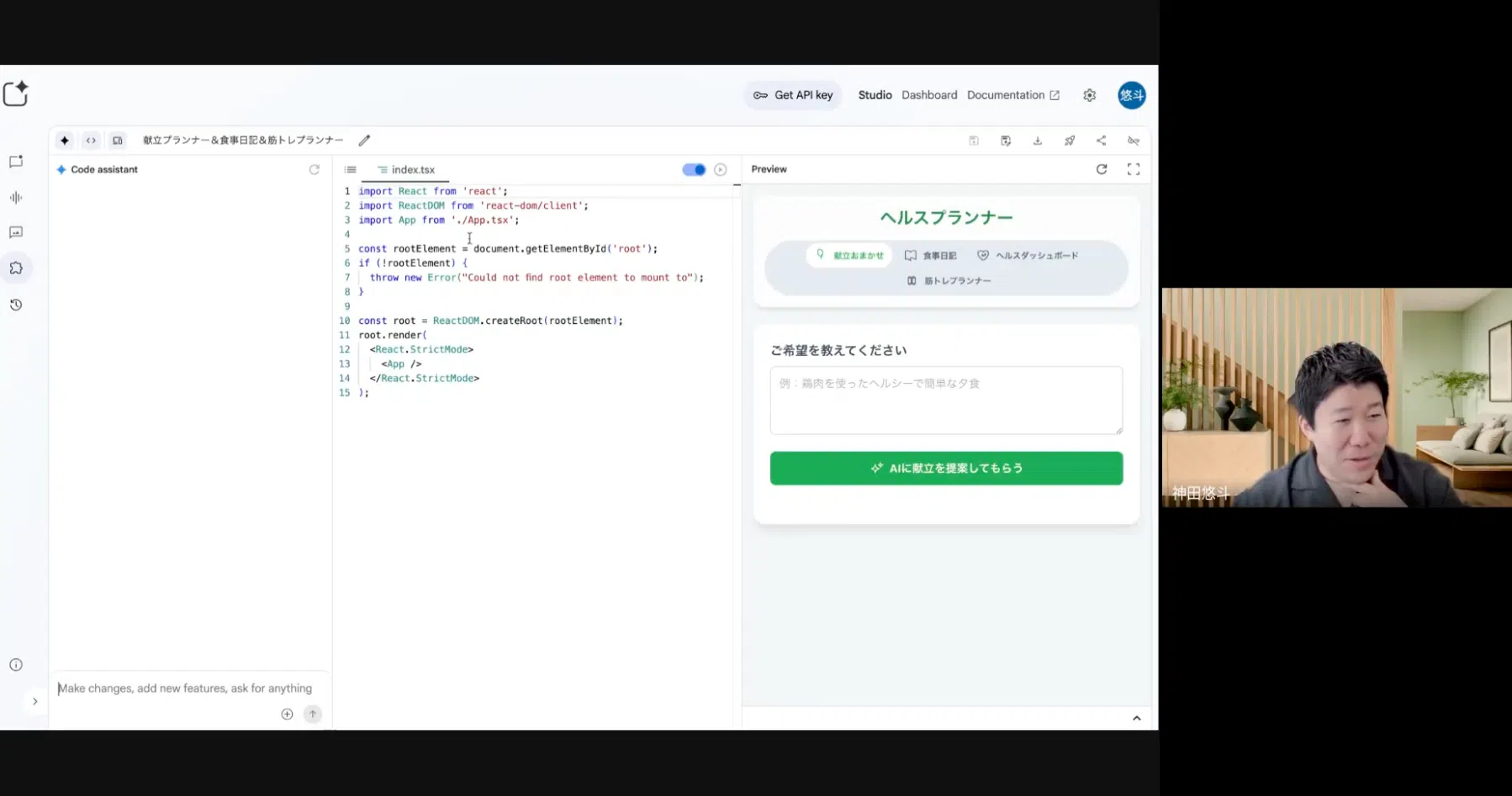

神田: はい。最近話題の「バイブコーディング」に遊び感覚で取り組んでいます。

「バイブコーディング」とは、ノリやバイブスで「こんなアプリがあったらいいな」と思いついたものを、AIに作ってもらう、というプログラミング手法です。

──面白そうですね。最近は何か作られましたか?

神田: 最近だと、筋トレ向けの「統合型ヘルスプランナー」というアプリをAIに作ってもらいました。自分の体重や目標を入力すると、PFCバランスを考慮した献立を提案してくれて、食事を記録すれば写真からカロリー計算までしてくれる。こんなアプリが、簡単な指示だけで作れてしまうんです。

──専門知識がなくても、アイディアさえあれば形にできる時代なのですね。

神田: 非エンジニアが開発できる環境が整いつつありますよね。

バイブコーディングはプライベートで取り組んでいる趣味ですが、「こういうツールがあれば、もっと成果が出るのに」というアイディアが実現できる時代になったのだと、肌で感じています。

──ただ、経験の浅い若手はそのアイディアの源泉となる経験も、AIのアウトプットを見極める「判断軸」も十分に育っていません。このような若手も、AIをうまく活用できるのでしょうか。

神田: 私は、経験が浅い人ほどAIを「思考と経験を拡張する、二人三脚のパートナー」として活用すべきだと考えています。

──二人三脚のパートナー、ですか?

神田: 例えば、セールス経験のない新人が、AIが提案してくれた営業トークをそのまま使ってお客様に話したとします。おそらく、良い反応は得られないでしょう。でも、それでいいんです。本当に重要なのは、その「失敗」を通じて「なぜ反応が悪かったのか?」と内省し、学ぶこと。AIの答えを鵜呑みにせず、現実とのギャップを分析する。その経験の繰り返しが、血肉の通った自分だけの「判断軸」を作っていくんです。

──AIの答えを「正解」とするのではなく、あくまで「仮説」として捉え、検証のツールとして使うのですね。

神田: その通りです。AIは、自分一人では思いつかない選択肢を無限に提示してくれます。その中から仮説を立て、実行し、結果を検証する。このサイクルを高速で回すことで、成長スピードは飛躍的に上がります。AIに「使われる」のではなく、自分の判断軸を強化するための「武器」として使いこなすという感覚が何より重要です。

──実際にどのようにAIを活用されているのですか?

神田: 例えばGoogleの「NotebookLM」というツールはよく使いますね。自分が信頼している特定の発信者の情報だけをAIに学習させ、「自分だけの、信頼できる情報源に基づいたAI」を構築するんです。そこから壁打ち相手として知見を得れば、情報の正確性を疑う必要もありません。こうした自分だけの武器作りは、経験の浅い方にこそおすすめです。

インタビューを通じて見えてきたのは、AI時代の最前線を走るプレイヤーの、リアルな思考法だ。彼らは、AIの活用法を自然に議論し、自らの業務に取り入れ、そしてその先にある「人間としての価値」の再定義へと、歩を進めている。

神田氏が語るように、AIは敵でも脅威でもない。それは、個人の経験やスキルを爆発的に拡張するための「最高の武器」だ。重要なのは、AIの出力を鵜呑みにし「AIに使われる」側になるのではなく、自らの「判断軸」を持ってAIを使いこなし、人間ならではの価値を磨き続けることにある。

「変化を楽しんで、前向きに行こう」

インタビューの最後に神田氏が語ったこの言葉は、漠然とした不安を抱える私たちへの、何よりのメッセージなのかもしれない。テクノロジーの進化を楽しみながら、自分だけの価値を創造していく。そんな未来は、きっと、今よりもずっとクリエイティブで面白いだろう。

2026年2月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

【保存版】AI SaaSカオスマップ|業務効率化が叶うおすすめAIサービス

2025年12月~2026年1月開催!注目のAIイベントを目的別に紹介

建築業界のDXはどう変わる?アンドパッド代表・稲田氏が明かす「AI戦略の現在地」

コンプラ遵守は“無理ゲー”?労務課題を社労士とAIが解決したワケ

契約を「守る」から「活かす」へ、AI時代の経営を「データの正確性」で革新するContract Oneの挑戦

【速報】AI SaaSリリースラッシュ!2026年9月に見る最新トレンド

AI開発の進め方を専門家が解説!業務効率化・ナレッジ活用に役立つ、カスタムAIの第一歩

大手外資系PEファンド出身の起業家が語る未来構想。「時間」の哲学が生んだAI SaaSとは?

AIでSaaS営業の働き方は変化する。業界を俯瞰して「営業担当の未来」を考察